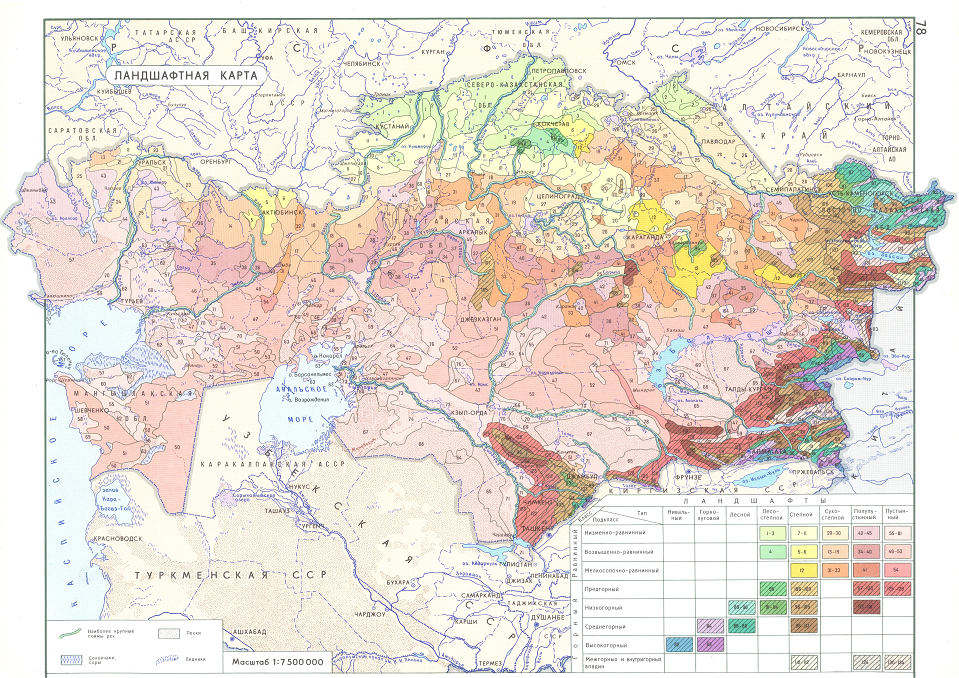

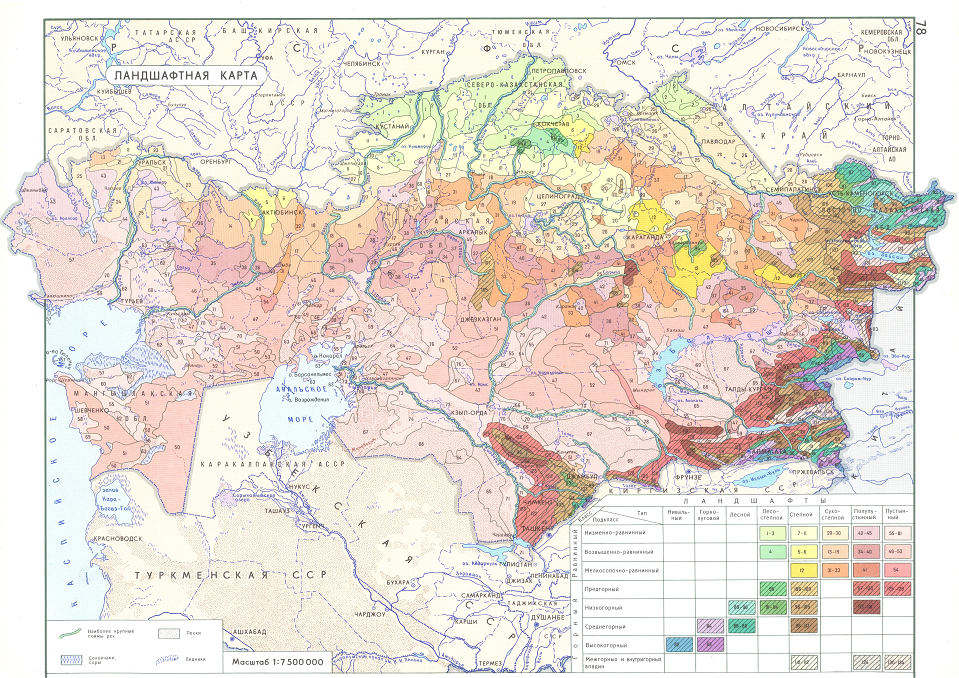

Внутриконтинентальное положение Республики Казахстан при господстве западного переноса воздушных масс обуславливает характер пространственной дифференциации геосистем. Горный рельеф юго-восточных окраин Казахстана способствует их вертикальной дифференциации. При этом субширотное направление многих горных массивов создает барьерный фон для северных воздушных потоков и влияет на формирование геосистем северных и южных склонов. Геосистемы значительных территорий находятся под воздействием широтно-зональных факторов. В силу указанных причин, на территории Республики Казахстан наиболее широко распространены степные, полупустынные и пустынные природные комплексы и лишь на крайнем севере они принимают лесостепной характер.

Ландшафт - одно из фундаментальных понятий современной физической географии, в основе которого лежит идея о взаимосвязи и взаимо-обусловленности всех природных явлений. Известно, что формы рельефа, подстилающие породы, климат и воды, почвы и биота взаимосвязаны как в своих пространственных изменениях, так и в историческом развитии. Понятие тождественно понятию природно-территориальный комплекс (ПТК), иначе “географический комплекс”.

При разработке теории ландшафтоведения и в результате ландшафтных исследований было выявлено множество природных комплексов различных уровней. Возникла необходимость их упорядочения. В их иерархии довольно много ступеней. В основу физико-географической дифференциации положено учение о природной зональности. Этот географический закон о закономерном изменении всех природных компонентов по широте получил должное развитие после работ В.В.Докучаева, который по праву считается его основоположником. Идеи В.В.Докучаева послужили толчком для развития комплексной физической географии. Л.С.Берг предложил участки, составляющие природную зону, назвать ландшафтами, а природные зоны, состоящие из комплекса характерных ландшафтов, назвал ландшафтными зонами. Еще в 1913 г. Л.С.Берг составил первую схематическую карту ландшафтных зон на территории Сибири и Туркестана. Свое учение о ландшафтных зонах, как составных частях природных зон, Л.С.Берг впоследствии изложил в ряде книг.

Как известно, основной причиной природной географической зональности является неравномерность распределения солнечной радиации. Само проявление закона географической зональности создает сложную пространственную дифференциацию. В трудах ряда ученых-географов рассмотрены природные закономерности данного проявления, проанализированы факторы, лежащие в ее основе. Так, А.А.Григорьев и М.И. Будыко (1956) установили закономерные связи природных зон с соотношением тепла и влаги - “периодический закон природной зональности”. Ф.Н.Мильков под природной зоной понимает “относительно крупную часть географического пояса, характеризующуюся господством какого-либо одного зонального типа ландшафта” и считает, что каждой зоне присущ определенный тип ландшафта. А.Г.Исаченко считает, что “ландшафты, закономерно группируясь, образуют систему ландшафтных зон, каждая из которых представляет самостоятельный географический комплекс высшего порядка”.

Разнообразные геолого-геоморфологические, климатические условия и особенности почвенно-растительного покрова на территории Республики Казахстан обуславливают многообразие ландшафтов, группирующихся в природные зоны. При выделении почвенных, растительных и климатических зон границы их не всегда соответствуют ландшафтным зонам. Например, в книге “Естественно-историческое районирование СССР” (1947), южная часть степной зоны выделена в особую сухостепную зону. А.А.Григорьев (1944) степную зону Республики Казахстан подразделяет не на две, а на три подзоны.

Важнейшая характерная черта зоны, как природного комплекса, ее неоднородность в зональном и в провинциальном отношении. Критериями выделения подзон служат обычно второстепенные признаки (зональные изменения в структуре ландшафтов, переходный характер ландшафтов к смежной зоне и др.). Примером зоны с четким внутризональным подразделением может служить зона пустынь Республики Казахстан, которая состоит из двух подзон - северной и южной пустыни. Теоретически в каждой зоне можно выделить две подзоны по основным гидротермическим показателям или три, учитывая переходный (экотоновый) характер геосистем, находящихся на границе двух подзон.

Согласно общепринятой классификации природных зон (Ф.Н.Мильков, 1964; А.Г. Исаченко, 1965; В.М.Чупахин, 1970), на территории Республики Казахстан выделяются четыре зоны: 1 - лесостепная зона; 2 - степная зона с подзонами северной разнотравно-злаковой степи и южной типчаково-ковыльной степи; 3- полупустынная; 4 - пустынная зона с подзонами северной полынно-солянковой пустыни и южной эфемерово-полынной пустыни.

Каждый ландшафт развивается как целостное природное образование, сформированное в результате взаимодействия между образующими его структуру природными компонентами. Комплексная физико-географическая дифференциация природной среды должна базироваться на основе учета зональных факторов, а также локально- провинциальных условий, обусловливающих существование в природе региональных ландшафтов разного таксономического уровня.

В горах, как и на равнинах, сохраняются наиболее общие зональные закономерности, хотя проявляются они здесь своеобразно. Полного сходства между широтной зональностью и высотной поясностью быть не может, так как соотношение тепла и влаги в горах изменяется различно по широте и с высотой; их изменения протекают гораздо быстрее, чем на равнинах. Высотная ландшафтная поясность характеризуется более сложной структурой ландшафтов, изменяющейся как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях; действие широтной зональности в горах находит свое отражение в типах структуры высотной ландшафтной поясности, в которых проявляются как горизонтальные, так и вертикальные изменения ландшафтов; типы структуры высотной ландшафтной поясности горных территорий должны рассматриваться на фоне соответствующей широтной ландшафтной зоны и долготно-климатических изменений. Природные зоны и высотные пояса, несмотря на единство в сходство их природы, не являются однородными на всем их протяжении по широте и долготе. Выражением внутренней неоднородности природных зон являются их внутризональные и провинциальные различия. Если в основе внутризональных различий лежат широтные изменения климатических условий, то провинциальность возникает в результате взаимодействия зональных (климат, растительность, почвы, животный мир) и азональных (рельеф, геологическое строение) факторов формирования природной среды и представляет собой конкретное выражение явления зональности.

Региональные ландшафты - физико-географические районы, округа, провинции, области, страны - формируются в результате влияния факторов с более широким радиусом действия: неравномерного (по широте) распределения солнечной радиации и тектонических движений, создающих многообразие форм рельефа.

Ландшафты регионального уровня служат структурными частями географической оболочки. Многие ландшафтоведы считают, что в иерархии ландшафтов должна быть основная, узловая ступень и в качестве таковой выделяют ландшафт. Ландшафт понимается как ПТК с единым происхождением, общей историей развития, формирующийся в условиях однородного геологического фундамента, одного преобладающего типа рельефа, одинакового климата, с характерным сочетанием почв и растительных сообществ . Следовательно, ландшафт это территориальная интеграция локальных ПТК, создающих его характерный внутренний узор или морфологию. Вместе с тем ландшафт это начальная ступень регионального уровня ранжирования. Физико-географические страны, области можно рассматривать как объединения ландшафтов. Ландшафт действительно занимает узловое положение в системе территориальных физико-географических единиц. Практикой доказана особая важность ландшафта как опорной территориальной системы при комплексном учете природных ресурсов, оценке природной среды для ее рационального использования, организации охраняемых территорий и др.

Целостность ландшафта обусловлена потоками веществ и энергии, которые объединяют компоненты ландшафта. Различаются вертикальные и горизонтальные (латеральные) потоки. Одним из основных функций ландшафта является влагооборот. С одной стороны, он осуществляет межкомпонентный обмен по вертикали: из атмосферы на земную поверхность выпадают осадки, часть которых возвращается в атмосферу, испарившись с поверхности почвы и растительного покрова; другая часть просачивается в почву, всасывается корнями растений и участвует в создании органического вещества (часть попадает в организм животных), транспирируется в атмосферу и т.д. С другой стороны, в этом потоке есть горизонтальная составляющая - сток или перемещение воды под действием силы тяжести с вершин и склонов в понижения, русла рек и т.д. При одном и том же количестве осадков, в одном и том же ландшафте наблюдается большое разнообразие условий увлажнения. Кроме того, сток выполняет ряд других обменных функций по переносу тепла, минерального и органического вещества, тем самым, связывая разные ландшафты в единую физико-географическую провинцию. Всю совокупность процессов обмена, преобразования энергии и вещества ландшафта называют функционированием ландшафта.

Ландшафт представляет собой некоторую организованную географическую систему (геосистему) и должен обладать определенной структурой, которую тоже следует рассматривать по вертикали и по горизонтали. Вертикальная структура выражается в его ярусном строении, в упорядоченном расположении компонентов от твердого фундамента до воздушного слоя, при максимальной концентрации жидкого вещества на контакте твердой, жидкой и газообразной сред. Горизонтальная или морфологическая структура выражается во взаимном расположении локальных геосистем и способах их соединения или их сопряженности, которая обеспечивается не только стоком, но и склоновым перемещением материала, местной циркуляцией воздуха (например, стеканием холодного воздуха в понижения), ветровым переносом песчаных, глинистых частиц и солей, миграцией живых организмов.

Ландшафт непрерывно изменяется и изменчивость его двоякого рода. Изменения, повторяющиеся из года в год, при которых сохраняется структура ландшафтов, называют динамикой. В настоящее время большинство изменений компонентов природной среды происходит под воздействием хозяйственной деятельности человека (т.е. антропогенных факторов). От динамики следует отличать эволюционные, направленные и необратимые изменения, которые составляют сущность развития ландшафта и выражаются в перестройке его структуры. Устойчивость структуры ландшафта относительна. Ландшафт развивается непрерывно, но с разной скоростью и нужен более или менее длительный срок, чтобы его трансформация стала заметной. Развитие ландшафта может стимулироваться как внешними (тектоническими, климатическими), так и внутренними (саморазвитием, в механизме которого особую роль играет эволюция растительного покрова и его взаимодействие с абиотическими компонентами) причинами.

Устойчивость и изменчивость - два диалектически взаимосвязанных качества ландшафта, познание которых имеет исключительно важное значение для прогнозирования развития ландшафта.

В физической географии существует унифицированный подход к систематике и дифференциации ландшафтов, что подсказывается их иерархичностью. Это переход от физико-географического района к укрупненным территориальным природным комплексам более высоких рангов - физико-географическим регионам того или иного порядка (провинциям, странам). Такое пространственное членение и дифференциация природных территориальных комплексов называют физико-географическим районированием. Главным критерием при физико-географическом районировании является не сходство, а связь, пространственные отношения, территориальное единство составных частей, а также общность их исторического развития.

Из опубликованных опытов комплексного физико-географического районирования наиболее значимыми являются работа Б.А.Федоровича “Природное районирование Средней Азии и Казахстана” (1963), В. М.Чупахина “Природное районирование Казахстана” (1970), А.В. Чигаркина “Основные проблемы ландшафтоведения и охрана природы Казахстана” (1974). На основе принципа комплексности выполнено “Физико-географическое районирование Казахстана” сотрудниками кафедры физической географии Московского Государственного университета Н.А. Гвоздецким, В.К. Жучковой, Г.В. Звонковой и В.А.Николаевым (1967). Природное районирование всего Казахстана дано также в книге “Казахстан” серии “Природные условия и естественные ресурсы СССР” (1969).

При описании физико-географических регионов автором данного учебного пособия использованы материалы карт физико-географического районирования Казахстана, составленного Г.В. Гельдыевой и Л.К.Веселовой (1982) и иллюстрированного в Атласе Казахской ССР (том 1).

Гипсометрическое положение крупных форм рельефа, петрографический состав горных пород, характер новейших и современных тектонических движений - все это создает наибольшую пестроту и контрастность в ландшафтной структуре. Подобные азональные проявления, связанные с твердым фундаментом, не укладываются в сравнительно простую последовательность смены ландшафтов, присущую природным зонам. Характер литогенной основы лежит в основе выделения и такой региональной геосистемы высокого ранга, как физико-географическая страна. Эти региональные единицы соответствуют крупным морфоструктурным (Западно-Сибирская низменность, Казахское плато и мелкосопочник, Прикаспийско-Туранская низменность и др.). Каждая физико-географическая страна четко выделяется в орографической схеме Республики Казахстан, отличается строением фундамента, макрорельефом, многими характерными климатическими особенностями, зональной структурой, а горные страны - высотной поясностью.

Следующая таксономическая ступень физико-географического районирования - физико-географическая область, которая обособляется в процессе развития физико-географических стран под воздействием азональных факторов (дифференцированные тектонические движения и связанные с ними трансгрессии и регрессии, процессы денудации и т.д.). Физико-географическая область объединяет природные комплексы локального уровня, родственные по возрасту и происхождению, со сходством макроструктуры рельефа, разногенетических отложений, наносов речной сети.

Физико-географическая провинция представляет собой группу природных комплексов с одинаковыми зональными и провинциальными признаками в пределах одной области. Каждая из перечисленных производных единиц является зонально-азональной категорией. Рассмотренная система позволяет при необходимости вводить дополнительные таксономические ступени районирования. Более низкой ступенью дифференциации является физико-географический округ - часть физико-географической провинции в пределах одной подзоны.

Физико-географический район обладает относительно однородным геологическим строением, рельефом и однородной структурой высотных поясов.

Наибольшую сложность вызывает физико-географическое районирование горных территорий. Каждая горная система представляет собой азональную единицу районирования. Таксономическое достоинство такой единицы может быть различным в зависимости от ее размеров и сложности. Обширные горные территории, сложные по своему орфографическому и структурно-тектоническому строению и обычно располагающиеся на стыке разных природных зон, рассматриваются как самостоятельные физико-географические горные страны (горы Южной Сибири, Уральская, Жетысу-Сауыр-Тарбагатайская и др.).

Отдельные территории горных стран, обособленные морфоструктурой рельефа и временем формирования, представляют собой физико-географические области, а отдельные горные массивы с определенным набором почвенно-растительного покрова на разногенетичной литогенной основе могут быть выделены как физико-географические округа.

Крупные межгорные котловины, ландшафты которых типологически несомненно относятся к равнинному классу, в системе районирования должны быть отнесены к горным странам на уровне особых физико-географических областей. Это обусловлено генетической связью подобных областей с окружающими горами, так как являются результатом тектонической дифференциации единого целого. Кроме того, их физико-географические особенности в значительной степени обусловлены влиянием горного обрамления. Такие ландшафты развиваются в условиях барьерного эффекта - у подножий наветренных или подветренных склонов.