Системы водоснабжения устраивают по определенным схемам, которые представляют собой совокупность сооружений водопровода и последовательность расположения их на местности.

Проектирование любого водопровода начинается с вычерчивания его схемы в плане и определения состава сооружения.

Обычно в начальной стадии проектирования составляют две (или более) возможные схемы водоснабжения, которые являются вариантами проекта будущего водопровода. Затем проводится технико-экономический расчет – сравнение вариантов, выбирают наивыгоднейший.

По выбранной схеме окончательно проектируют и рассчитывают все устройства СПВ.

Системы технического водоснабжения – это комплекс сооружений, предназначенный для забора воды из природных источников, повышение ее качества до необходимого уровня, транспортировки потребителю, обеспечение у потребителей необходимого давления, а также для очистки сточных и сбрасываемых вод.

Состав системы производства технического водоснабжения.

Система производства технического водоснабжения служит для обеспечения объекта водой. Она обеспечивает:

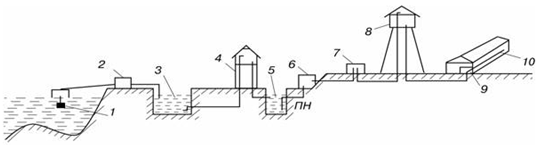

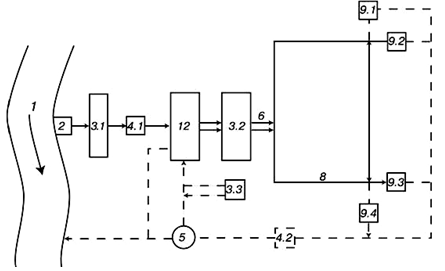

Рисунок 9.5 - Состав схемы водоснабжения промышленного предприятия

В состав схемы водоснабжения могут входить следующие элементы:

1. Водозаборное сооружение (предназначено для отбора воды из природного источника).

2. Насосная станция первого подъема (предназначена для подачи воды в пруд-отстойник или непосредственно в систему водоснабжения).

3. Пруд-отстойник (служит для предварительной очистки воды; в случае необходимости дополняется установками для осветления воды и т.д.).

4. Резервуар чистой воды (предназначен для хранения определенного количества воды и создания напора у ряда потребителей в случае отключения системы).

5. Пруд-накопитель (предназначен для накопления и хранения воды).

6. Насосная станция второго подъема (предназначена для создания дополнительного напора).

7. Насосная станция третьего подъема (предназначена для подъема воды в бак-накопитель водонапорной башни).

8. Водонапорная башня (назначение – обеспечение необходимого напора у потребителей).

9. Установка ХВО (химводоочистки).

10. Водоводы промышленного предприятия.Кроме того, в состав системы водоснабжения могут входить:- водопроводы и транспортные сети, предназначенные для передачи воды на большие расстояния;- запорная и регулирующая аппаратура, предназначенная для обеспечения переключений в сети, регулирования давлений и проведения измерений параметров;- аккумулирующие сооружения (резервуары, емкости, аккумулирующие баки и пруды-накопители).

Расположение элементов системы водоснабжения на схеме, варианты их конструктивного исполнения, а также мощность зависят от характеристик предприятия и природного источника. Идеальным вариантом организации водоснабжения промышленного предприятия является внедрение бессточных схем (работа по замкнутому циклу) с минимальным потреблением внешних ресурсов и максимальным использованием ВЭР-ов и отходов производства.

Водозаборное сооружение располагается у источника воды (река, озеро, пруд). Основное требование предъявляемое к нему: при любых колебаниях уровня воды должен быть обеспечен забор воды без забивания и поэтому его заглубляют. Рядом располагается насосная станция. Сооружения для очистки воды необходимы для удаления механических примесей: песка, водорослей и т.п. Регулирующая емкость используется для обеспечения постоянства расхода воды независимо от работы насоса. Охлаждающие устройства применяются для охлаждения воды с целью ее повторного использования. К ним относятся: пруды охладители, брызгальные бассейны, градирни.

При проектировании системы производства технического водоснабжения основными данными является расход воды.

9.5.1 Прямоточные системы водоснабжения и их характеристики

Последовательная или прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем допускается только при невозможности или нецелесообразности применения системы оборотного водоснабжения. При прямоточном водоснабжении вся забираемая из водоема вода после участия в технологическом процессе (в виде отработавшей) возвращается в водоем, за исключением того количества воды, которое безвозвратно расходуется в производстве. Поэтому, производительность водозаборных устройств, очистных сооружений и насосов первого подъема приходится выбирать из условий покрытия полной потребности предприятия в воде за сутки максимального водопотребления. Это увеличивает размеры и мощности этих элементов, а, следовательно, удорожает их. Возрастает и потребление электроэнергии. Кроме того, требуется выбрать источник с достаточным дебитом воды. Сточные воды в зависимости от вида загрязнений и других условий перед сбросом в водоем должны проходить через очистные сооружения. В этом случае количество сбрасываемых в водоем сточных вод уменьшается на величину потерь воды с шламом.

Прямоточные системы предполагают однократное использование воды с последующей очисткой загрязненных сточных вод перед сбросом в городскую канализацию или поверхностные водоемы. Такая технология использования воды, нередко высококачественной питьевой, является не только расточительной, но и потенциально опасной для больших контингентов населения. Прямоточное использование воды для технического водоснабжения можно допускать только при обосновании нецелесообразности систем оборотного водоснабжения или невозможности их оборудования.

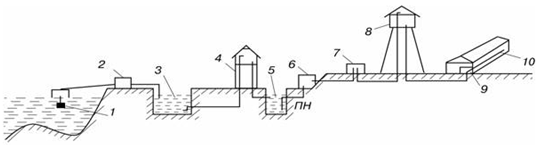

1 - источник, 2 - водозаборное сооружение, 3.1 – насосная станция первого подъема, 3.2 - насосная станция второго подъема, 4.1 - очистные сооружения природной воды, 4.2 - очистные сооружения сточных вод ПП, 5 - резервуар чистой воды, 6 – водоводы, 7 - напорная регулирующая емкость (водонапорная башня), 8 - водонапорная сеть ПП, 9.1-9.4 - потребители воды на предприятии, 10 - сеть для продувок и сброса отработанной воды, 11 - транспортная сеть к устройствам охлаждения и очистки, 12 - устройства охлаждения технической воды, 13 - линия сбросных вод ПП, 14 - ливневая канализация.

Рисунок 9.6 – Прямоточная система водоснабжения

Вода из источника 1 через водозаборное сооружение 2 и насосную станцию 3.1 поступает в очистные сооружения 4.1, где осуществляется предварительная очистка воды до уровня, соответствующего технологическому процессу. Далее вода собирается в резервуаре чистой воды 5, конструкция и размеры которого определяются суммарной мощностью водопотребления предприятия (бак, башня, пруд и т.д.). Другое назначение РЧВ заключается в том, что с его помощью сглаживаются пиковые нагрузки в период наибольшего водопотребления. Далее по водоводам 6 с помощью насосной станции второго подъема 3.2 вода поступает в водопроводную сеть предприятия 8. Направление перетоков воды в схеме и коммутационные возможности сети зависят от технологии производства и могут быть различны для различных предприятий. По напорной сети предприятия вода направляется потребителям 9.1-9.4. Для поддержания необходимого напора и давления в сети служит водонапорная башня 7. Отработанная вода и ливневые воды, проходя через очистные сооружения 4.2 по сбросной линии 13 сбрасываются в источник.

СТВС реального предприятия малой и средней мощности, выполненная по прямоточной схеме может быть дополнена другими элементами, исходя из условий технологического процесса (установки ХВО, напорные, насосные станции, пруды-отстойники т.д.).При построении СТВС ПП по прямоточной схеме учитываются следующие соображения:

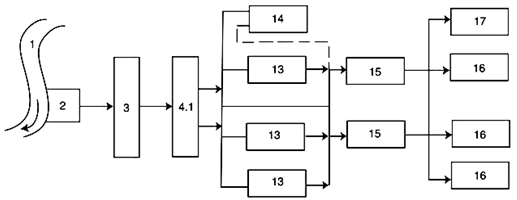

9.5.2 Характеристики и особенности СТВС ПП с повторным использованием воды

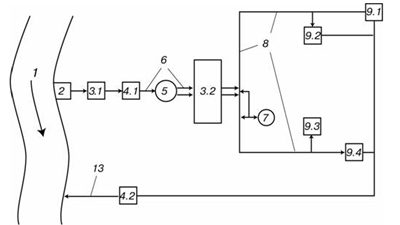

Если среди потребителей технической воды имеется потребитель с большим расходом, сбросная вода от которого по количеству и всем параметрам может удовлетворять остальных потребителей, то в этих случаях применяют систему повторного использования воды (рисунок 9.7). Эта система работает по прямоточному режиму, но из источника забирается только то количество воды, которое необходимо потребителю с большим расходом, а остальные используют его сбросную воду.

Данная система позволяет сократить количество забираемой природной воды и сбрасываемых стоков, снизить производительность и удешевить всю систему водоснабжения.

Следует отметить, что приведенные схемы водоснабжения промышленных предприятий носят общий характер.

Рисунок 9.7 – Система водоснабжения с повторным использованием воды

Схема с повторным использованием воды применяется в том случае, если в состав предприятия входит хотя бы один потребитель, удовлетворяющий двум условиям:

1. Суммарное водопотребление этого потребителя равно или превышает потребление воды всех оставшихся потребителей.

2. Качество сбросных вод крупного потребителя удовлетворяет технологическим требованиям оставшихся.

Структура схемы при этом принципиально не изменяется, но из природного источника забирается количество воды, необходимое только для обеспечения водопотребления потребителя 9.1. Потребители 9.2 – 9.4 используют сбросную воду потребителя 9.1. Схема в сравнении с предыдущей имеет следующие преимущества:

1. Уменьшение количества воды, забираемой из природного источника.

2. Снижение количества сбрасываемых сточных вод.

3. Снижение стоимости отдельных элементов схемы обусловлено снижением их мощности.

4. Стоимость эксплуатационных расходов у данной схемы меньше, чем у прямоточной.

Недостатками данной схемы являются:

1. Узкий диапазон применения. Далеко не все производства предприятия позволяют использовать сточные воды.

2. Необходимость наличия разветвленных сетей.

Внедрение подобных схем на предприятиях в предельном случае дает возможность уменьшения водопотребления в два раза.

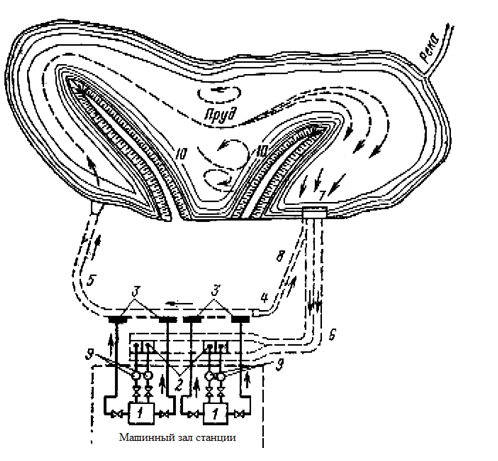

9.5.3 Оборотная схема технического водоснабжения

Оборотные системы открывают большие возможности в удешевлении системы водоснабжения, сокращении потребления свежей воды и сбросов загрязненных стоков.

В данных системах можно использовать и ту часть технической воды, которая загрязняется сравнительно легко удаляемыми примесями. После очистки вода (около 15 %) повторно используется.

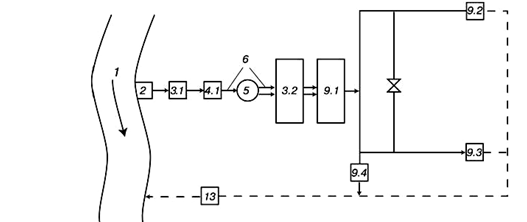

Рисунок 9.8 – Оборотная схема технического водоснабжения

Оборотные схемы применяются на предприятиях с развитым производством.Возможность их использования обусловлена тем, что от 70 до 80 % воды, проходящей через технологические установки только нагревается в системах охлаждения и может быть использована повторно.

Схема работает следующим образом:

После насосной станции второго подъема 3.2 вода через водоводы 6 направляется в водопроводную сеть предприятия 8 и через нее к потребителям 9.1-9.4. Далее вода направляется к очистным сооружениям 4.2 и сбрасывается в резервуар очищенной воды 5. Оттуда после насосной станции третьего уровня 3.3 вода поступает в водоем-охладитель 12. В качестве охладителя служит вода окружающей температуры, поступающей из пруда. Если сбросные воды 9.1-9.4 не загрязнены, из схемы убирается 4.2. Схема является почти полностью замкнутой.

Из природного источника забирается только то количество воды, которое компенсирует расходы на утечки, испарения, продувки и сброс сильно загрязненных вод. Конструкция охладителя 12 и его мощность зависит от мощности предприятия в целом. Это могут быть охладительные емкости большого объема, пруды-охладители, водоемы специальной конструкции. Сброс воды через систему 13 осуществляется в целях проверки и поддержания солевого баланса.

Достоинства:

1. Существенное сокращение объема воды, забираемой из природного источника в сравнении с двумя предыдущими схемами.

2. Уменьшение расходов на строительство и эксплуатацию системы.

3. Высокий уровень очистки сбросных вод.

Недостатки:

1. Ограниченность применения: для крупных и средних предприятий.

2. Необходимость наличия разветвленных сетей.

9.5.4 Бессточные системы технического водоснабжения

Наиболее ценны с экологической точки зрения оборотные системы без сброса продувки – бессточные системы. В бессточных (замкнутых) системах водоснабжения на предприятиях вместо свежей воды используется доочищенная до норм качества технической воды смесь промышленных и бытовых сточных вод, предварительно прошедшая биологическую очистку.

Рисунок 9.9 - Бессточные системы технического водоснабжения

Бессточные системы водоснабжения являются наиболее современными и экологически чистыми типами систем. Они могут быть построены путем развития, объединения конструкций существующих систем предприятия.

Доработка заключается в частичном изменении конфигурации сети и включению в систему установок для очистки или утилизации сточных вод и шламов.

Для организации правильной работы бессточной системы все потребители делятся на три группы:

1) потребители «грязного» цикла (охлаждение металлорежущих станков, промывка деталей и т.д.);

2) потребители «чистого» цикла (ТЭЦ, компрессорные установки и холодильные установки и т.д.);

3) потребители «безвозвратного» цикла (установки для мокрого тушения кокса, установки гидрообеспыливания и д.р., качество воды для которых не имеет значение).

Принцип работы бессточных систем заключается в следующем: после забора воды из природного источника и прохождении через водозаборное устройство 2, насосные станции 3 и очистные сооружения природной воды 4.1, вода поступает в трубопроводы чистой воды 8, с помощью которой снабжаются основные потребители «чистого» цикла. Часть воды поступает на ХВО 14 и направляется к потребителям, предъявляющим повышенные требования к воде. Сюда же поступают сточные воды потребителей «чистого» цикла. Другая часть сточных вод, не прошедшая очистку, поступает к потребителям «грязного» цикла, при этом обязательным условием является то, что суммарная мощность сбрасываемых вод 13 достаточна для удовлетворения нужд группы потребителей 15. Потребители «безвозвратного» цикла выделяют в группу 16 и обеспечиваются водой через безвозвратную сеть 18 остаточные нерастворимые элементы накапливаются в шламовом хозяйстве 17.

Положительные моменты:

- высокая экологическая чистота системы;

- практическая реализация внедрения в производство принципов сберегающих технологий.

Недостатки:

- высокая стоимость сооружений;

- большие эксплуатационные расходы.

9.5.5 Характеристики основных сооружений СТВС ПП

В состав типовых схем систем водоснабжения входят:

– водозаборные сооружения;

– насосные станции;

– очистные сооружения;

– охлаждающие устройства;

– накопительные резервуары;

– запорно–регулирующая аппаратура;

Водозаборные сооружения

По способу забора воды из природного источника различают поверхностные и глубинный водозабор. Поверхностный водозабор разделяется на: береговые, островные, плавучие, рельефные. Глубинный водозабор делится на: трубчатые, колодцы, артезианские скважины.

Преимущества глубинного водозабора:- не зависит от уровня колебаний воды в сезоны;- не требуют дополнительных расходов на установку защитных сооружений (ледоход, лесосплав и д.т.).

Недостатки:

- дороговизна сооружений;

- повышенное содержание минеральных солей.

Системы водоснабжения средних и крупных предприятий чаще всего строится по схеме с поверхностным водозабором. Мощность элементов входящих в схему, их геометрические размеры и производительность определяется суммарным водопотреблением и целым рядом производственных факторов.

Насосные станции

Назначение насосных станций - обеспечение воды и напора у потребителей.

Насосные станции делятся на станции первого, второго и т.д. подъемов, станции перекачки, циркуляционные станции.

Состав (комплектность) насосной станции зависит от мощности, конструктивных особенностей, категорийности потребителей. При этом к потребителям первой категории относят системы пожаротушения и сети хозяйственно–питьевого назначения. К потребителям второй категории относят технические здания и сооружения, обеспечивающие нормальное прохождение технического процесса.

Насосные станции квалифицируются:

1) по назначению;

2) по размещению оборудования (подземные, углубленные, надземные);

3) по типу насосного оборудования (поршневые, лопастные и т.д.);

4) по типу привода (от электричества, двигателя внутреннего сгорания, турбовинтовые);

5) по компоновке (однорядные, двухрядные, многорядные);

6) по характеру управления (ручное, автоматическое, дистанционное и их вариации).

Очистные сооружения

Задачей очистных сооружений на входе предприятия является удаление взвешенных частиц содержащихся в воде или ее осветление до состояния, удовлетворяющего условиям технологического процесса. Иногда необходимо умягчение воды, в целом ряде случаев, система питьевого водоснабжения, необходимо дополнительное удаление бактерий, обеззараживание, хлорирование и т.д..

В состав очистных сооружений предприятия могут входить:

– отстойники (горизонтальные, вертикальные, радиальные);

– фильтры (сетчатые, напорные, медленные, быстрые);

– гидроциклоны.

Конструкционное исполнение и состав элементов очистных сооружений зависят от мощности в системе в целом и требований, предъявляемых к воде.

Задачей очистных сооружений на выходе из предприятия является очистка воды от технологических примесей до уровня, устанавливаемого из соображений не нарушения экологического равновесия в природном источнике или регионе. На больших и средних предприятиях при большом водопотреблении часть элементов ОС выполняется на открытой местности.

В последнее время в ОС все чаще стали применяться вещества дезактиваторы и специальные породы бактерий.

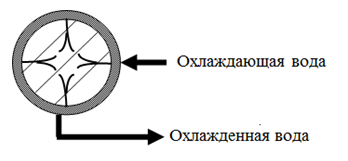

Охлаждающие устройства, трубопроводы и арматура Конструктивное исполнение охлаждающих устройств связано, прежде всего с мощностью системы водоснабжения. Второй параметр, который необходимо учитывать — тип системы. Они могут выполняться в виде баков, открытых водоемов, градирен, прудов с естественной циркуляцией.

Арматура и трубопроводы, используемые в системах водоснабжения, существенно отличаются по диаметру и конструкции. К ним относятся:

- трубы водопроводные;

- вентили, задвижки, краны, регуляторы и т.д.

В целях возможности проведения ремонта или быстрой замены отдельного элемента системы водоснабжения все трубопроводы, запорно–регулирующая арматура и контрольно–измерительная аппаратура унифицированы и стандартизированы (нормированы по диаметру).

9.5.6 Охлаждающие устройства системы оборотного водоснабжения

Назначение охлаждающего устройства это охлаждение нагретой оборотной воды, она нагревается при охлаждении элементов конструкции. Существуют следующие виды охлаждающих устройств: пруды-охладители, брызгальные бассейны, башенные и вентиляторные градирни, сухие градирни. Сухие отличаются от выше перечисленных тем, что охлаждение воды происходит через разделительную стенку. Принцип работы охлаждающих устройств основан на охлаждении оборотной воды за счет теплообмена. Температура, до которой необходимо и можно охладить воду зависит от влажности окружающего воздуха, причем воду можно охладить ниже, чем температуру самого окружающего воздуха. В идеальном случае воду можно охладить до температуры мокрого термометра, которая по диаграмме это и есть точка росы, но так как все процессы необратимы, есть разность температур недоохлаждения до температуры мокрого термометра. зависит от конструкции, типа устройства, эффективности ее работы, состояния ее поверхности, ее размеров.

Рассмотрим каждый из видов охладителей более подробно.

Водохранилища – охладители

Искусственные водохранилища – охладители создаются путем устройства плотины на реке, дебит которой недостаточен для использования ее в качестве источника прямоточного водоснабжения. Глубина водохранилищ – охладителей при летних уровнях воды принимается не менее 3,5 м на 80 % площади зоны циркуляции водохранилища. Охлаждение воды в водохранилищах происходит как за счет испарения части циркуляционной воды, так и за счет конвективного теплообмена нагретой воды с воздухом и перемешивания нагретой воды с поступающей в водохранилище холодной водой из природных источников.

Соотношение между количествами теплоты, отданными водой в водохранилище испарением и конвекцией, существенно изменяются в зависимости от времени года. Зимой преобладающим является конвективный теплообмен, летом –испарительное охлаждение.

Восполнение потерь воды в водохранилищах-охладителях может осуществляться либо за счет непрерывного притока воды впадающих в водохранилище ручьев и рек, либо путем накопления запаса воды в них в период весенних паводков.

Схема снабжения конденсаторов водой при водохранилищном охлаждении в основном аналогична прямоточной (рисунок 9.10). Насосы могут устанавливаться как на берегу водохранилища, так и непосредственно в турбинном цехе.

В связи с тем, что в прудах – охладителях циркулирует одна и та же вода, помимо механической очистки воды перед насосами часто необходимо осуществлять специальную ее обработку, особенно в весенне- летнее периоды для предотвращения обрастания конденсаторных трубок микроорганизмами.

Необходимым условием работы водохранилищ - охладителей, как и других охладительных устройств является равновесие между теплотами, воспринятой водой в конденсаторами и отданной водой окружающей среде в охладителе.

При выполнении расчетов прудов-охладителей определяют необходимую поверхность бассейна или удельную поверхность воды, м

2

/м

3

. При приближенных расчетах необходимая поверхность бассейна принимается от 30-50 м

2

на 1 м

3

/ч на 8-10

0

С.

1 - конденсатор турбины; 2 - приемные колодцы; 3 - сливные колодцы; 4 - переключательный колодец; 5 - сливной самотечный канал; 6 - приемные самотечные каналы; 7 - водозаборное устройство; 8 - перепускной канал; 9 - циркуляционные насосы; 10 - струенаправляющая дамба

Рисунок 9.10 - Принципиальная схема водоснабжения электростанции

с водохранилищем охладителем

Основным недостатком прудов – охладителей являются большие капитальные затраты на сооружение и большие потери воды с испарением.

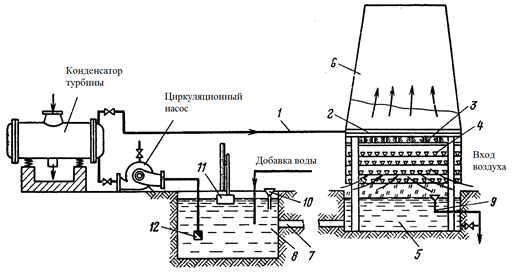

Градирни

Для промышленных и отопительных ТЭЦ располагаемых, как правило, вблизи жилых и промышленных массивов наиболее рациональным является оборотные системы с градирнями. При этом на электростанции устанавливается не менее 2-х градирен.

Градирня представляет собой теплообменное устройство, в котором охлаждение воды осуществляется за счет ее испарения при непосредственном контакте с воздухом. Преимуществом градирен по сравнению с водохранилищем-охладителем является достижение сравнительно высокого эффекта охлаждения циркулирующей воды при значительно меньших площадях. Но градирни, как правило, уступают в любой период года водохранилищам-охладителям по глубине охлаждения циркуляционной воды.

В зависимости от условий работы и конструктивного исполнения градирни подразделяются на открытые, башенные и вентиляторные.

По характеру стекания воды в оросительной системе градирни в свою очередь делятся на капельные, пленочные и капельно-пленочные.

Наибольшее распространение получили башенные градирни. Они могут выполняться из монолитного или сборного железобетона круглой формы с гиперболической поверхностью вытяжной трубы. Внутренняя поверхность выполнена из мастики особого рода с целью защиты бетона от выщелачивающего воздействия стекающего конденсата. Высота современных башенных градирен составляет 75 м и более.

1 - напорный трубопровод; 2 - распределительный лоток; 3 - разбрызгивающие розетки; 4 - оросительная система из реек; 5 - сборный бассейн; 6 - вытяжная труба; 7 - самотечный перепускной канал; 8 - водоприемный колодец; 9 - продувочная воронка; 10 - воронка для введения хлористой извести; 11 - поплавковый указатель уровня; 12 - обратный клапан

Рисунок 9.11- Принципиальная схема оборотного водоснабжения

с капельными башенными градирнями

На рисунке 9.11 изображена принципиальная схема оборотного водоснабжения станции с башенными градирнями капельного типа. Нагретая в конденсаторах турбин вода под напором циркуляционных насосов подается в распределительные желоба оросительного устройства градирни на высоту примерно 7-10 м от земли. Из отверстий в днище распределительных желобов вода ударяет крупными струями по разбрызгивающим розеткам и далее, многократно дробясь о горизонтально расположенные рейки, стекает в виде дождя в сборный бассейн. Навстречу потоков воды движется воздух, который, отнят теплоту от воды, вместе с паром по вытяжной трубе отводится в атмосферу. Из сборного бассейна вода по самотечным каналам поступает в водозаборный колодец, откуда циркуляционными насосами снова подается в конденсаторы турбин. В пленочных градирнях вода после разбрызгивающих розеток стекает не по рейкам, а по вертикально расположенным щитам, тонкой пленкой. Опытом эксплуатации установлено, что пленочные градирни при равном с капельной градирней эффекте охлаждения циркуляционной воды могут иметь примерно в 2 раза большую плотность орошения. Плотностью орошения , м 3 /м 2 ·ч называют отношение часового расхода охлаждающей воды к площади поперечного сечения оросителя.

В южных районах СНГ а так же в ряде зарубежных стран (США, Германия, Англия Франция) в последнее время находят применение градирни с принудительной циркуляцией, так называемые вентиляторные. По принципу работы они подразделяются на капельные и пленочные, с нижним и верхним расположением вентиляторов; по схемам движения воды и воздуха – на противоточные и поперечнотоные. Для циркуляции воздуха применяют, как правило, осевые вентиляторы.

Вентиляторные градирни , отличаются сравнительно высоким и устойчивым эффектом охлаждения воды вне зависимости от погодных условий. Недоохлаждение воды до температуры воздуха по смоченному термометру в них достигает 5-3 0 С. Вентиляторные градирни более компактны, а по стоимости сооружения более экономичны, чем башенные, для одних и тех же условий работы. Так, например, строительная стоимость вентиляторных градирен на 50-60 % ниже стоимости башенных и на 35-50 % ниже стоимости брызгальных бассейнов. Но вентиляторные градирни, помимо расхода электроэнергии на привод вентиляторов, требуют постоянного наблюдения и ухода. Кроме того, у градирен с нижним расположением вентиляторов в зимнее время наблюдается обмерзание входных окон и лопастей вентиляторов вследствие возможной рециркуляции (при ветре) теплого влажного воздуха, выходящего из градирни. В градирнях с верхним расположением вентиляторов обмерзание входных окон и лопастей вентиляторов не происходит, так как влажный воздух выбрасывается вверх со скоростью 7-12 м/с, что почти исключает возможность рециркуляции, а лопасти вентиляторов постоянно омываются теплым воздухом.

В районах с острым дефицитом исходной воды, а также в транспортных установках в качестве охладительных устройств находят применение так называемые «сухие» градирни, в которых охлаждение циркуляционной воды происходит воздухом через разделительную оребренную стенку.

Достоинством сухих градирен является отсутствие потерь воды в циркуляционной системе и возможность обеспечения надлежащей чистоты конденсаторных трубок с водяной стороны. Благодаря применению «сухих» градирен принципиально открывается возможность использования конденсаторов паровых турбин смешивающего типа, отличающихся простотой устройства и малыми габаритами. К числу недостатков «сухих градирен» следует отнести невысокий эффект охлаждения воды (температуры окружающего воздуха), а также опасность замораживания теплообменников.

Воздушные охладители, действующие по типу «сухих градирен», находят широкое применение также в нефтеперерабатывающей химической и других отраслях промышленности.

Брызгальные бассейны

Брызгальные бассейны являются довольно распространенным на промышленных электростанциях типом охладительного устройства. По сравнению с водохранилищем-охладителем они требуют в несколько десятков раз меньшей площади. Сущность действия его заключается в следующем: вода из конденсаторов турбин под напором циркуляционных насосов подается по разветвленной сети трубопроводов к разбрызгивающим соплам, направленным выходным отверстием вверх и равномерно расположенным по всей площади брызгального бассейна на высоте 1,2-1,5 м от воды. Из сопл вода фонтанирует тонкими струями в виде веера. При интенсивном теплообмене с воздухом вода охлаждается (в основном за счет ее частичного испарения), в виде дождя стекает в бассейн и далее по самотечным каналам направляется в приемные колодцы циркуляционных насосов.

Рисунок 9.12 - Принципиальная схема работы брызгального бассейна

По форме брызгальный бассейн представляет собой прямоугольную бетонированную чашу глубиной от 1,5 до 2 м. При водонепроницаемых грунтах дно и борта бассейна иногда не бетонируют. Распределительные трубы располагаются на бетонных тумбах параллельно короткой стороне бассейна на расстоянии примерно 6-10 м друг от друга.

Работа брызгальных установок сопровождается значительным капельным уносом циркуляционной воды, а в зимнее время – образованием плотных туманов в зоне их расположения. В связи с этим брызгальные бассейны так же, как и открытые градирни, приходится размещать на некотором удалении от жилых и производственных сооружений и дорог. Для уменьшения потерь воды от капельного уноса периферийные сопла брызгальной установки располагают на расстоянии не менее 7-10 м от бортов бассейна. Тем не менее, потеря циркуляционной воды от капельного уноса в брызгальных установках в 2,5 – 3 раза выше, чем в башенных градирнях, и обычно составляет 1,5-3% расхода циркуляционной воды.

9.5.7 Очистные сооружения систем технического водоснабжения

Основные процессы для обработки воды для технического водоснабжения, которые происходит в очистных сооружениях:

- удаление из воды примесей, т.е. осветление воды;

- устранение веществ обуславливающих цветность воды, т.е. обесцвечивание воды;

- уничтожение бактерий (обезораживание);

- умягчение воды (удаление солей жесткости кальция, магния).

Для осветления воды применяют осветлители-отстойники, кроме того, применяют фильтры, гидроциклоны.

9.5.8 Насосные станции систем водоснабжения

Насосы первого подъема располагаются у водозаборного устройства, выполняются в виде цилиндра, количество насосов должно быть минимальным, но с резервом.

Насосы второго подъема применяются при большой длине водоводов, их объединяют с насосной станцией оборотного водоснабжения и насосы называют циркуляционные.

Повысительные станции необходимы для повышения напора отдельных цехов.

Перекачивающие насосы необходимы для подъема воды от низко расположенных аппаратов или цехов в общую систему трубопроводов.

Насосы шламового хозяйства для перекачки в отстойники отходов производства (багерные насосы).

Дренажные насосы для откачки грунтовых вод или воды, которая скапливается в различных местах.

Требования к насосным станциям: по уровню требований надежности насосных станций и систем водоснабжения они делятся на категории: 1к. – систем водоснабжения относящихся к нефтеперерабатывающей, металлургической, химической, нефтехимической промышленности. На них не допускается перерыва водоснабжения и снижение подачи не более 30 % в не более 3 суток. 2 к. – угольная, горнорудная, нефтедобывающая, машиностроительная промышленность, перерыв подачи воды не более 5 часов или снизить подачу на 30 % в течение месяца. 3 к. – все другие – перерыв воды не более 1 суток.