За период реализации Стратегии «Казахстан-2030» динамичное развитие экономики позволило Республике Казахстан более чем в два раза повысить среднедушевой доход населения. Все цели Стратегии «Казахстан-2030» были достигнуты досрочно. Целью новой Стратегии «Казахстан-2050» является вхождение страны в число 30-ти наиболее развитых государств мира к 2050 году. Ее достижение потребует поддержания высоких темпов экономического роста на протяжении длительного времени.

Сегодняшними успехами в социально-экономическом развитии и привлечении иностранных инвестиций Республика Казахстан обязана таким базовым факторам конкурентоспособности, как обеспеченность природными ресурсами, благоприятная макроэкономическая среда и политическая стабильность.

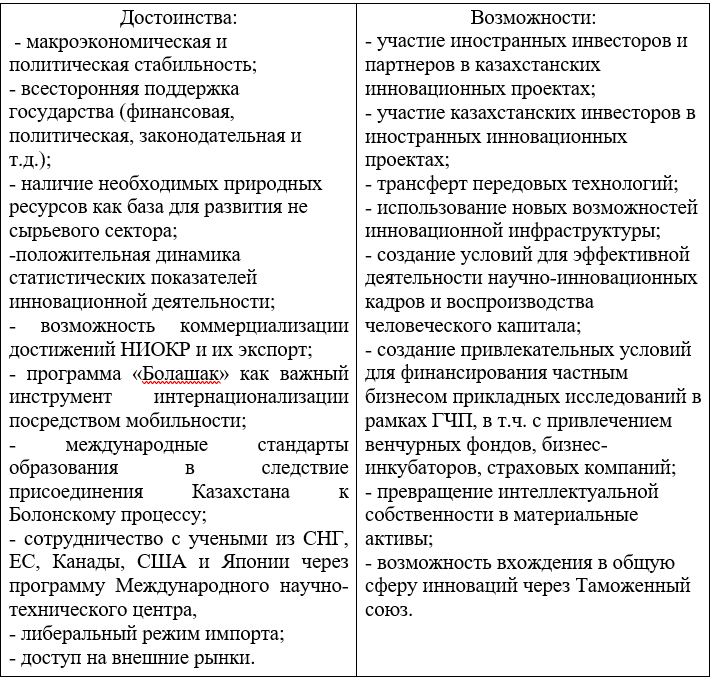

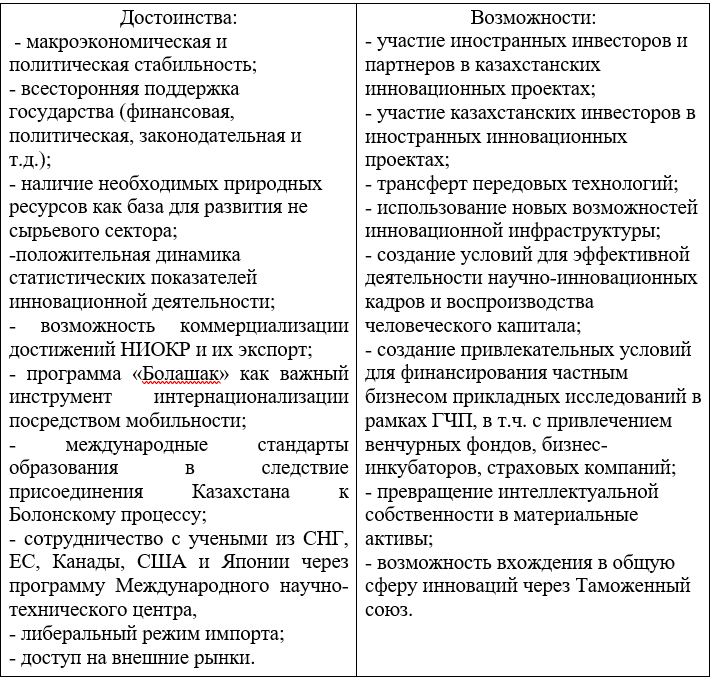

Ниже приведены сведенные в таблицу достоинства и возможности конкурентоспособности Казахстана в плане индустриально-инновационного развития.

Однако в перспективе до 2020 года по достижении определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 15 тыс. долларов США ВВП на душу населения рост экономики Республики Казахстан может замедлиться. Как показывает опыт экономического развития стран, немногим удается преодолеть порог среднего дохода: более 100 стран, быстро достигших среднего уровня доходов полвека назад, лишь около десятка смогли стать странами с высоким уровнем доходов, в основном за счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности. Экономика Республики Казахстан может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего дохода». В экономике появились признаки «голландской болезни», в частности формирование неблагоприятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и институциональные проблемы. Для сохранения высоких темпов экономического роста Республике Казахстан потребуется реализовать структурные изменения в экономике, необходимые для перехода на новую стадию развития. Эти изменения включают активное создание новых продуктивных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том числе за счет перетока рабочей силы из аграрного сектора.

Сегодня в структуре экономики Республики Казахстан промышленность занимает почти третью часть и отличается высокой долей нефтедобывающего сектора, который обеспечивает порядка 51% консолидированных доходов государства.

Уровень развития обрабатывающей промышленности является относительно низким. Это сектор формирует менее 7 % занятости и 12 % ВДС в экономике страны.

Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12 %.

Казахстан, который является лидирующим экспортером продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет экспорта добытой нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан относительно низкий – приблизительно вдвое ниже, чем в России.

Поэтому не случайно в Послании Президента РК, Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия Казахстана - 2050» поставлена задача увеличить долю не сырьевого экспорта в общем объеме экспорта в два раза к 2025 году и в три раза к 2040 году.

Решить эту задачу призвана Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана (далее - ГПФИИР).

Это долгосрочная программа (первый этап которой был рассчитан на 5 лет (2010-2014гг.)), индикаторы которой отражены в Стратегии развития страны до 2020 года. Ее главная цель это диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики путем развития не сырьевого сектора экономики и улучшение благосостояния народа за счет роста доходов.

Как это видно из рисунка 3 ГПФИИР на сегодняшний день по факту представляет собой программу модернизации всей экономики, состоящую из системы инструментов господдержки, отраслевых программ и программ развития регионов (что является основным содержанием нашего исследования).

В ГПФИИР было сфокусировано внимание на 3-х направлениях:

Одним из основополагающих принципов ГПФИИР является рациональная территориальная политика, повышение роли и ответственности местных исполнительных органов (акиматов) за привлечение прямых инвестиций и создание благоприятных условий для введения бизнеса на вверенных им территориях.

В Программе индустриально-инновационного развития дается ответ на вопрос: Какой именно бизнес надо развивать?

В соответствии с поручением Главы Государства основной акцент реализации ГПФИИР должен быть сделан на регионы. Поэтому в региональные карты индустриализации включено 136 проектов на сумму 3,3 млрд.долларов США. Причем каждый инвестпроект рассматривается на региональном уровне. Проводится работа по определению точек роста, которыми могут стать следующие:

Здесь важна синхронность оказания поддержки. Поэтому попытаемся систематизировать проделанную работу, сведя в единую таблицу все составляющие факторы успешной реализации программы индустриально-инновационного развития.

Как видно из рисунка 3 за 3,5 года реализации программы проделана значительная работа, прежде всего на институциональном уровне. Для законодательного обеспечения реализации ГПФИИР внесены поправки в 30 действующих и приняты 3 новых закона, такие как – «О государственной поддержке индустриально-инновационой деятельности», «О СЭЗ», «Об энергоэффективности и энергосбережении».

На стратегическом уровне приняты 13 отраслевых и 9 функциональных программ развития, Схема рационального размещения производственных 4 мощностей, Карта индустриализации. Перестраивается работа институтов развития и национальных компаний. И наконец, что особенно важно, принято 16 программ развития территорий.

В результате начались системные сдвиги.

Предусмотренный в ГПФИИР индикатор АО увеличению ВВП к 2015 г по отношению к 2008 г в номинальном выражении не менее чем 7 трлн. Тенге и на 15 % в реальном выражении достигнут уже в 2011 году – ВВП составил 27,6 трлн. тенге, увеличившись к 2008 году на 11,2 трлн. тенге. Реальный прирост – 16,7%, а к 2010 году – 7,5%.

Валовой внутренний продукт за 2012 год по сравнению с 2011 годом вырос на 5,6%.

К лидерам по объему ВРП относятся г.Алматы (1 128,4 млрд. тенге или 18,9% от общего объема ВРП), Атырауская (771,5 млрд. тенге или 12,9%) и Карагандинская (526,6 млрд.тенге или 8,8%) области, на долю которых приходится 40,6% от общего объема ВРП.

По итогам 2012 года реальный прирост ВРП наблюдается во всех 16 регионах. Наиболее значительный реальный прирост ВРП в регионах с наиболее низким объемом ВРП – в Восточно-Казахстанской (13,5%), г. Астана (12,8%), г. Алматы (9,5%), наименьший – в Акмолинской (0,5%), Мангистауской(2,2%) и Алматинской (2,9%) областях.

В 2012 году продолжилась тенденция устойчивого роста обрабатывающей промышленности, ее прирост составил 4,4%. Активное развитие обрабатывающей промышленности обеспечило прирост в целом всей промышленности на 1,6%. При этом, в горнодобывающем секторе наблюдается снижение до 99,8%.

Рост отмечается практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. В 2012 году наибольший прирост отмечается в машиностроении – на 18,4%, легкой промышленности – на 11,8%, фармацевтической промышленности и химической промышленности – на4,8% и 3,1%, соответственно.

Соответственно растет доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. В 2011 году она составила 11,4%. Для сравнения в 2009 г - 10,5% , в 2010 г.-11,3%. В 2012 году доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП составила 11,5%.

Обрабатывающая промышленность в последние годы растет в большинстве регионов Казахстана.

Лидерами по доле обрабатывающей промышленности в структуре ВРП остаются Карагандинская (32,5%), Павлодарская (29,7%), Восточно-Казахстанская (24,2%) области.

Рост обрабатывающей промышленности оказал позитивное влияние и на структуру экспорта продукции.

Объем экспорта Казахстана в целом в 2011 году увеличился по сравнению в 2009 годом вдвое, составив 87,7 млрд. долл. США. При этом рост объемов не сырьевого экспорта, в 2011 году составил 21,9 млрд. долл. США, увеличившись за последние 2 года на 82,5%.

В 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. доля не сырьевого экспорта в общем объеме экспорта страны увеличилась с 23,4% до 24,3% (на 0,9п.п.).

В разрезе регионов в 2012 году лидерами по доле несырьевого экспорта в общем объёме экспорта стали Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская и Павлодарская области.

Можно сделать вывод, что в целом ГПФИИР осуществляется довольно успешно.

Как отметил Глава государства Н.А.Назарбаев в своём выступлении на расширенном заседании Правительства от 11 октября 2013 года, где рассматривался в числе других вопросов и ход реализации Программы индустриально-инновационного развития, что «первая пятилетка индустриализации» дала положительный эффект. В эксплуатацию введено 563 объекта стоимостью 2,1 трлн.тенге, на которых уже произведено продукции на 2,2 трлн.тенге. Создано около 70 тыс.рабочих мест.

В тоже время Президент страны обратил внимание на необходимость поддержки реального сектора экономики на региональном уровне, в том числе и на институциональные аспекты, а именно на дублирование функций между органами государственного управления и местного управления.

На наш взгляд, исходя из этих установок Главы государства, можно обозначить 3 блока проблем, которые требуют своего безотлагательного решения.

Во-первых, нет чёткого разграничения полномочий, функций и финансовых средств между органами государственного управления.

Во-вторых, не удалось исключить дублирование функций между центральными и местными исполнительными органами государственного управления.

В третьих не удалось четко разграничить предметы ведения и полномочий по уровням местного управления.

Сегодня распределение полномочий на уровне «область-район» не носит стабильный характер, оно различно в разных регионах, а порой меняется и внутри региона при смене акима.

В областных центрах некоторых регионов отдельные городские службы объединены с областными и, соответственно, переподчинены областным исполнительным органам.

В большинстве областей отмечается централизация финансовых ресурсов на областном уровне, или передача некоторых полномочий нижестоящим уровням без обеспечения их финансовыми ресурсами. В результате получается, что ответственность за реализацию законов по предоставлению населению услуг остается за районным или городским уровнем, а финансирование, руководство и контроль за исполнением осуществляется из области. При этом, естественно, возникает система двойного подчинения, размывающая ответственность органов управления за результат работы, что не допустимо.

Также необходимо изменить подходы к оценке развития регионов. Сегодня уровень развития регионов оценивается в зависимости от рейтинга акима. А оценка работы акимов основана аж на 96 показателях, из которых лишь 48 берется по действующей статистике. Поэтому определяющими в этом рейтинге могут быть чисто формальные показатели, такие как количество принятых на личных приемах акимов, положительное разрешение их жалоб, сокращение количества проверок и т.д.

Необходимо сократить количество показателей, причем определяющими в рейтинге эффективности должны стать индикаторы ГПФИИР, а именно: привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, создание полноценных рабочих мест, качество государственных услуг, вопросы ЖКХ, создание перерабатывающих мощностей, рост производительности труда, теплоэнергосбережения и т.п.

Большое значение в реализации ГПФИИР имеют специальные экономические зоны (СЭЗ). Принятие нового закона о СЭЗ в 2009 году позволило увеличить объем инвестиций почти в 2 раза в 2012 году по сравнению с 2010 годом (с 50 млрд.тенге до 94 млрд.тенге), а объём выпускаемой продукции почти в 9 раз (с 21 млрд.тенге до 180млрд.тенге).

Но в последнее время здесь тоже наметились определённые перегибы. СЭЗ стали создавать практически в каждом регионе, не слишком заботясь о надлежащих результатах. Поэтому в Атырауской области на базе СЭЗ реализовано всего 3 проекта, в Алматинской и Павлодарской ни одного. Требуется более тщательный анализ проектов, которым оказывается государственная поддержка. Уже после пуска в эксплуатацию выясняется, что у некоторых предприятий нет рынка сбыта, у других проблемы с кадрами, у третьих с поставками сырья, например в ЮКО простаивает текстильные фабрики, в то время как отечественный хлопок экспортируется, потому что ранее были заключены долгосрочные контракты. В прессе были критические материалы, что в Караганде завод по производству самолетов «фермер» выпустил всего один самолёт, в Актау на заводе по производству планшетников разыгралась, вообще криминальная история. Оказалось планшетники просто закупали в Китае, затем разбирали, при приезде комиссий делали вид, что собирают новые. Причём само оборудование вообще не было приспособлено к сборке планшетников и компьютеров, оно стоило всего 30 млн. тенге, а в отчётах прошло по стоимости почти в 0,5 млрд. тенге. А ведь это были хорошо разрекламированные проекты, которые включены и в дорожную карту бизнеса, и в инвестпроект с инновационной составляющей.

Но в целом ГПФИИР, как уже выше отмечалось, даёт очень хорошие результаты. По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане отмечается положительная динамика прироста по основным индикаторам ГПФИИР: валовой внутренний продукт – на 22,5 %; валовая добавленная стоимость несырьевого сектора – на 23,4%; объём производства в обрабатывающей промышленности - на 20,5%; производительность труда в обрабатывающей промышленности – в 1,7 раза; объём несырьевого экспорта – на 27,1%; уровень инновационной активности предприятий – с 4,0% до 7,6%; объем инновационной продукции – в 3,4 раза.

Основные положительные результаты ГПФИИР:

Вместе с тем, в ходе реализации ГПФИИР было выявлено ряд системных уроков и нерешенных проблем, которые необходимо учесть при разработки следующего этапа Программы, в том числе:

Поэтому Президент страны на расширенном заседании Правительства от 11 октября 2013 года дал поручения «качественно разработать Программу второй «пятилетки» и не снижать динамику в этом направлении».

Следующий этап реализации ГПФИИР должен быть осуществлён с акцентом на переход к «зелёной экономике». Этому будет способствовать проведение в Астане «ЭКСПО-2017». То есть, индустриально-иновационное развитие экономики сегодня закладывает фундамент для «несырьевой экономики» и условия для перехода к «зелёной». Таким образом, за этот период должна быть создана основа новой индустриальной платформы страны.

Но в этой новой программе обязательно должен быть учтён региональный аспект развития, который бы обеспечивал выравнивание экономических потенциалов регионов и способствовал повышению качественного уровня жизни населения независимо от места проживания.