Паренхиматозные белковые дистрофии диспротеинозы

Паренхиматозные белковые

дистрофии -

морфологически

характеризуются появлением в цитоплазме

клеток белковых зерен (включений). Однако

появление белковых зерен может носить

физиологический характер, как проявление

компенсаторно-приспособительной

реакции, без изменения её физико-химических

свойств и быть результатом физиологической

деятельности клетки.

К паренхиматозным белковым

дистрофиям

относятся:

зернистая дистрофия,

гиалиново-капельная, гидропическая и

роговая.

Морфогенез паренхиматозных

белковых дистрофий происходит в виде

денатурации и коагуляцией или в виде

гидратации и колликвации белков

цитоплазмы, что представлено в таблице

2.

Таблица 2

Морфогенез паренхиматозных

белковых дистрофий

КЛЕТКА

КЛЕТКА

|

Денатурация

и коагуляция белков

цитоплазмы

|

Гидратация, колликвация

цитоплазмы

(активация лизосомальных

гидролаз)

|

|

Гиалиново-капельная

дистрофия

|

Гидропическая

дистрофия

|

Коагуляционный

фокальный некроз

клетки

|

Колликвационный

фокальный некроз

клетки (баллонная

дистрофия)

|

Коагуляционный

тотальный некроз

клетки

|

Колликвационный

тотальный некроз

клетки

|

Зернистая дистрофия.

К начальной стадии паренхиматозных

дистрофий со времен Р.Вирхова и по

настоящее время многие патологи

причисляют так называемую «

зернистую

дистрофию

», так как при

ней происходит накопление в клетках

паренхиматозных органов белковых зерен.

Однако это стадия может быть одновременно

выражением функционального перенапряжения

клеточных структур или быть проявлением

физиологических процессов, но если

причина, приведшая к функциональному

перенапряжению не устраняется, происходит

избыточное накопление белковых гранул,

с изменением свойств белка, ведущие к

дисфункции и срыву специфических свойств

клетки.

Макроскопическая картина

- органы увеличиваются в объеме и

размерах, становятся тусклыми (мутными),

что послужило причиной называть зернистую

дистрофию «

тусклой или

мутной дистрофией

».

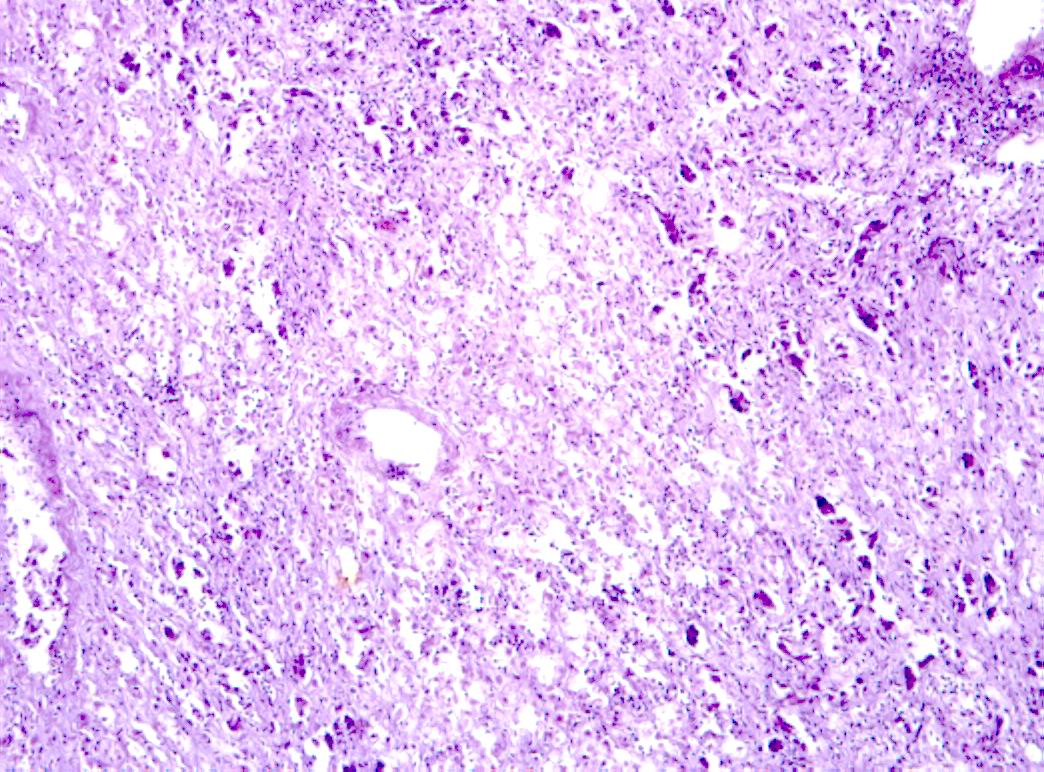

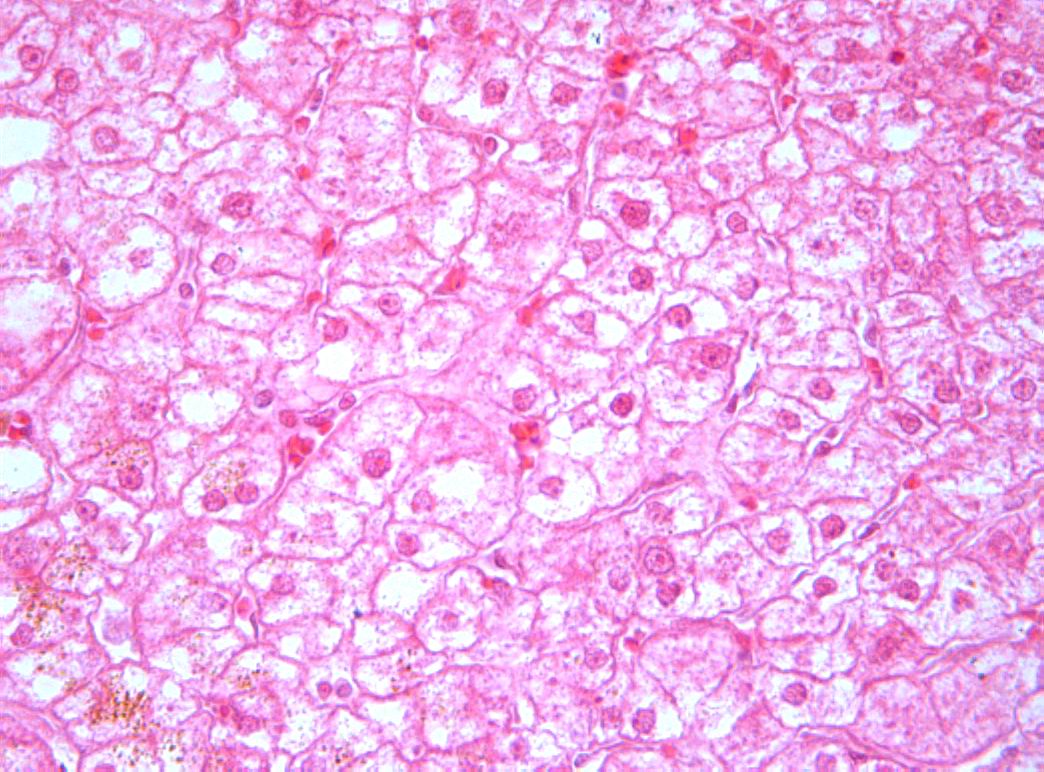

Микроскопическая картина

- характеризуется накоплением в цитоплазме

клеток паренхиматозных органов белковых

зерен. Так, при зернистой дистрофии в

цитоплазме клеток почечных канальцев

происходит накопление зерен белка,

эпителий становится набухшим, просвет

канальцев уменьшен (рис.1).

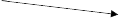

Рисунок 1.

Зернистая дистрофия

эпителия почечных канальцев.

Окраска:

гематоксилином и эозином. Ув .Х 400.

Однако электронно-микроскопическое

исследование и гистоферментохимическое

изучение показало, что при «зернистой

дистрофии» в основе её развития лежит

гиперплазия ультраструктур как выражение

функционального напряжения этих органов

в ответ на различные воздействия, которые

при светооптическом исследовании

выглядят как белковые гранулы, поэтому

это явление считают выражением

функционального перенапряжения клеточных

структур.

Исход

зернистой

дистрофии обратимый при устранении

причины или может привести к развитию

других видов белковой дистрофии.

Гиалиново-капельная дистрофия

-

в цитоплазме появляются

крупные гиалиноподобные гранулы белка,

сливающиеся между собой и заполняющие

цитоплазму клетки, при этом происходит

деструкция ультраструктурных элементов.

В ряде случаев гиалиново-капельная

дистрофия заканчивается фокальным

коагуляционным некрозом. Этот вид

дистрофий часто развивается в клетках

почек, редко встречается в печени и

совсем редко локализуется в кардиомиоцитах.

Возникающие при этом изменения в клетках

отражают недостаточность

вакуолярно-лизосомального аппарата и

носят необратимый характер.

Изменения в почках.

Причиной развития этого

вида дистрофий в эпителии почечных

канальцев является повышение проницаемости

клубочкового фильтра , что ведет к

протенурии. Развитие гиалиново-капельной

дистрофии возможно при нефротическом

синдроме, гломерулонефрите, при

парапротеинемических состояниях,

амилоидозе, сахарном диабете. В основе

развития гиалиново-капельной дистрофии

нефроцитов лежит недостаточность

вакуолярно-лизосомального аппарата

эпителия проксимальных канальцев,

которые в норме реабсорбируют белки.

Макроскопический -

внешний

вид органа при этой дистрофии не имеет

особых специфических черт, он определяется,

прежде всего, особенностями основного

заболевания.

Микроскопические изменения

характеризуются накоплением гиалиновых

капель в эпителии почечных канальцев.

При этом наблюдается деструкция

митохондрий, эндоплазматической сети,

щеточной каемки.

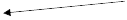

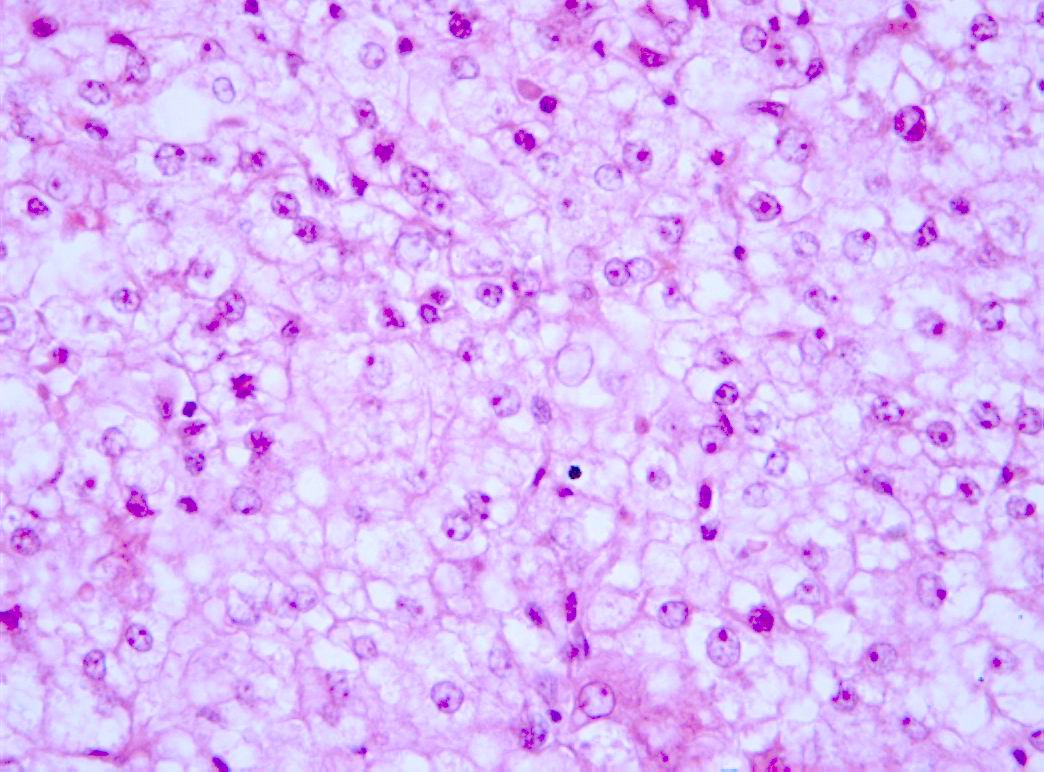

Изменения в печени.

Причиной развития

гиалиново-капельной

дистрофии

могут

быть инфекционные заболевания (вирусный

гепатит), интоксикациях, в том числе и

при алкогольной интоксикации и токсической

– при отравлениях (рис.2).

Макроскопические изменения

обусловлены

проявлением

основного заболевания.

Микроскопические изменения

в гепатоцитах характеризуются появлением

в их цитоплазме гиалиноподобных телец,

которые состоят из фибрилл особого

белка – алкогольного гиалина. Образование

в гепатоцитах алкогольного гиалина

«телец Маллори» служит морфологическим

субстратом извращённой белково-синтетической

функции гепатоцита.

Исход

гиалиново-капельной дистрофии

неблагоприятен, необратимый, завершается

развитием некроза, в последующем возможно

формирование склероза или фиброза

органа.

Функциональное значение –

зависит от локализации, в

каком органе и распространенности

процесса, их морфофункциональных

особенностей.

Например:

с

гиалиново-капельной дистрофией эпителия

почечных канальцев связано появление

в моче белка (

протеинурия

)

и цилиндров (

цилиндрурия

),

потеря белков плазмы (

гипопротенинемия

),

нарушение электролитного баланса,

повреждение гепатоцитов ведет к нарушению

функции печени.

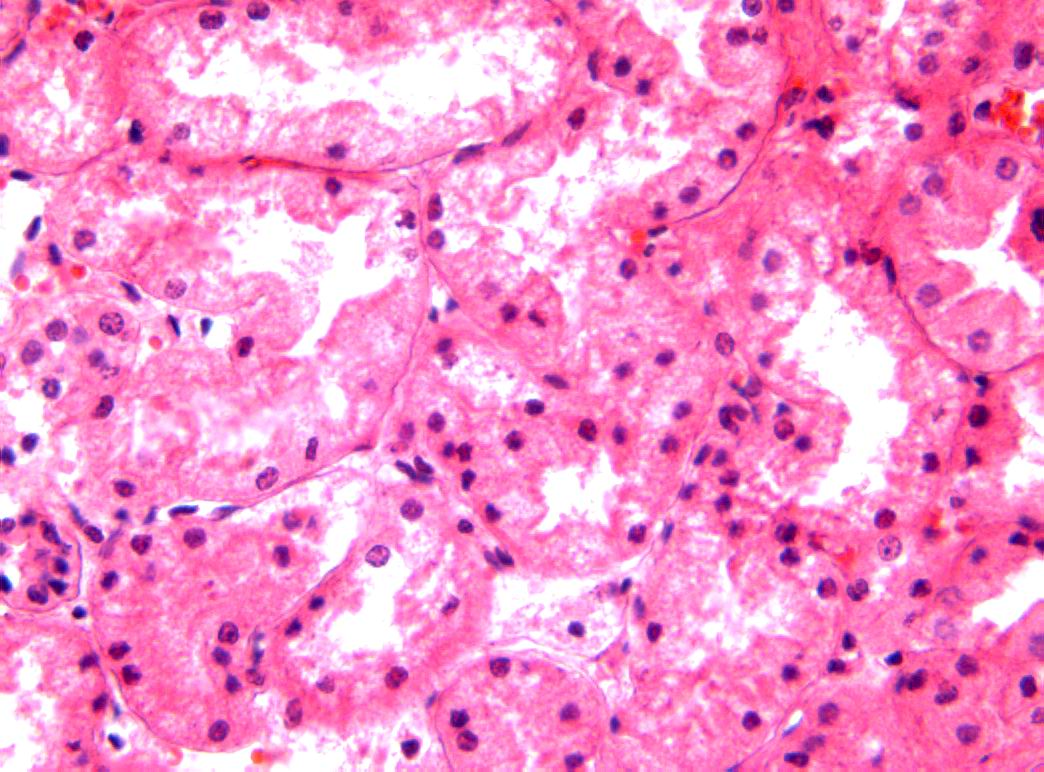

Рисунок 2.

Гиалиново-капельная

дистрофия печени,

отмечается образование вакуолей в

цитоплазме. Окраска гематоксилином

и эозином. Ув. Х 400.

Гидропическая дистрофия или

водяночная

–

характеризуются появлением

в клетке вакуолей, наполненных

цитоплазматической жидкостью. Чаще

всего этот вид дистрофии локализуется

в эпителии кожи и почечных канальцах,

в гепатоцитах, мышечных и нервных

клетках, в клетках коры надпочечников.

Причины

гидропической

дистрофии

различны

– это повреждение мембран или

ультраструктур клетки, что ведет к

гиперфильтрации. Это может быть при

вирусных и бактериальных инфекциях,

интоксикациях, или же быть проявлением

физиологической деятельности клетки,

в частности, в ганглиозных клетках

центральной и периферической нервной

системы.

Макроскопическая картина -

внешний вид

органов и тканей мало

изменяется, диагностировать процесс,

возможно, только при микроскопическом

исследовании

Микроскопическая картина –

клетки увеличены

в объеме, цитоплазма заполнена вакуолями

различных размеров, содержащие прозрачную

жидкость. Ядро смещается на периферию,

иногда ядерная субстанция вакуолизируется

или сморщивается. Прогрессирование

процесса приводит к распаду ультраструктур

и заполнению клетки вакуолями воды.

Клетка, заполненная жидкостью, принимает

вид баллона или она превращается в

огромную вакуоль, которая, по сути,

является морфологическим выражением

фокального, колликвационного

некроз

и называют такой

вид дистрофии –

баллонной

дистрофией.

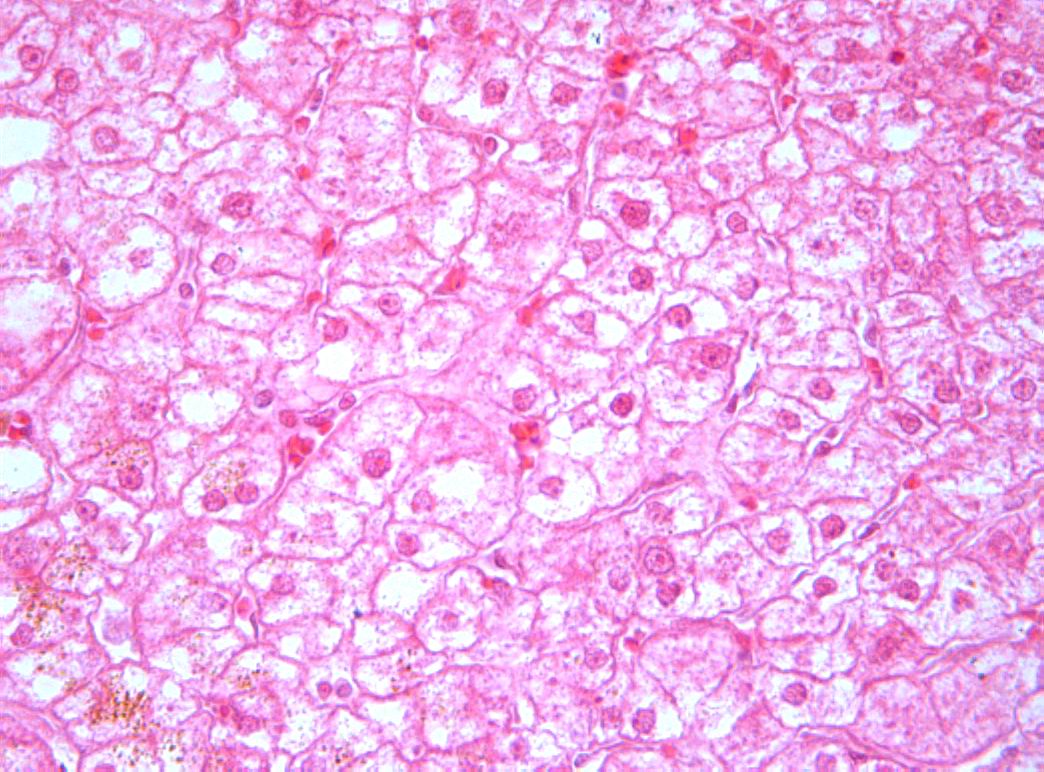

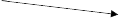

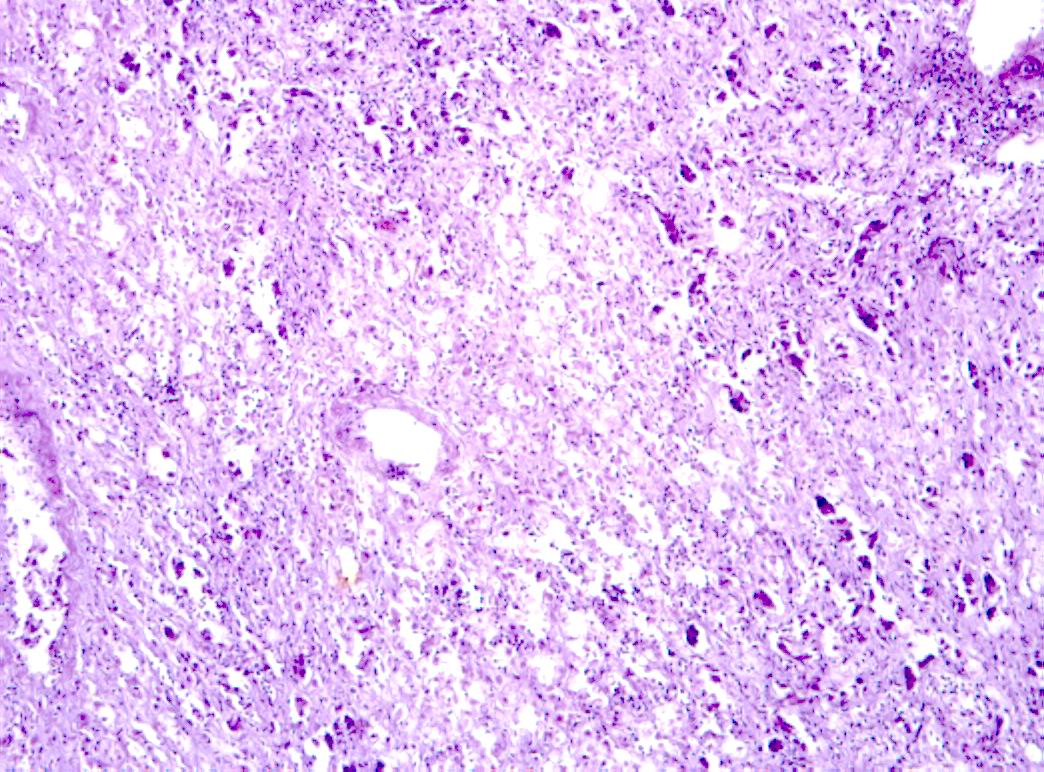

Изменение печени при баллонной

дистрофии

характеризуются

нарушением структуры ткани печени, при

этом рисунок печеночных дольках

прослеживаются с трудом в связи с

выраженными дистрофическими изменениями

гепатоцитов, что характеризуется

развитием гидропической и вакуольной

дистрофией клеток печени. В цитоплазме

гепатоцитов отмечается образование

крупных вакуолей, которые заполняют

всю поверхность клетки, ядра в них

оттеснены к периферии, контуры их

нечеткие. В большинстве клеток печеночной

дольки встречаются гепатоциты в состоянии

некробиотических изменений с лизисом

ядерной субстанции, что характеризуется

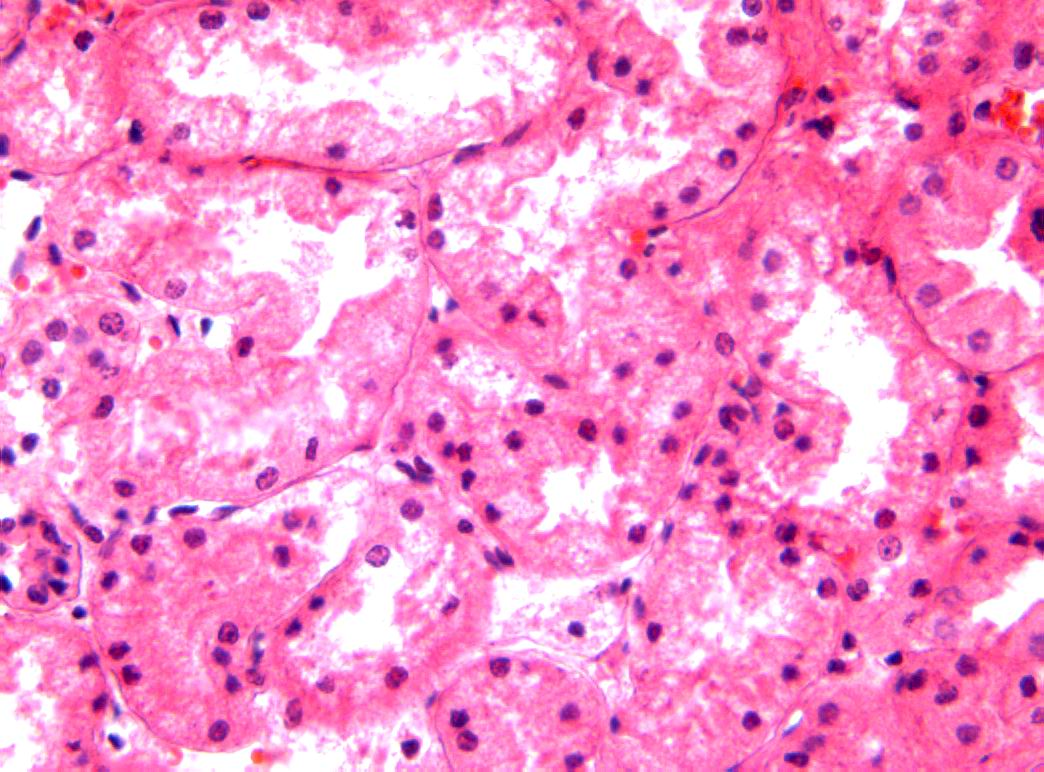

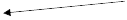

формированием фокальных некрозов (рис.

3, 4).

Рисунок 3.

Баллонная дистрофия печени (токсическая дистрофия печени). Окраска: гематоксилином и эозином. Ув. Х 400.

Механизм развития

гидропической

дистрофии сложен и отражает нарушение

водно-электролитного и белкового обмена,

ведущие к изменению коллоидно-осмотического

давления в клетке. При этом большую роль

играет нарушение проницаемости мембран

клетки, сопровождающееся их распадом,

что ведет к закислению цитоплазмы,

активации гидролитических ферментов

лизосом, которые разрывают внутримолекулярные

связи с присоединением воды.

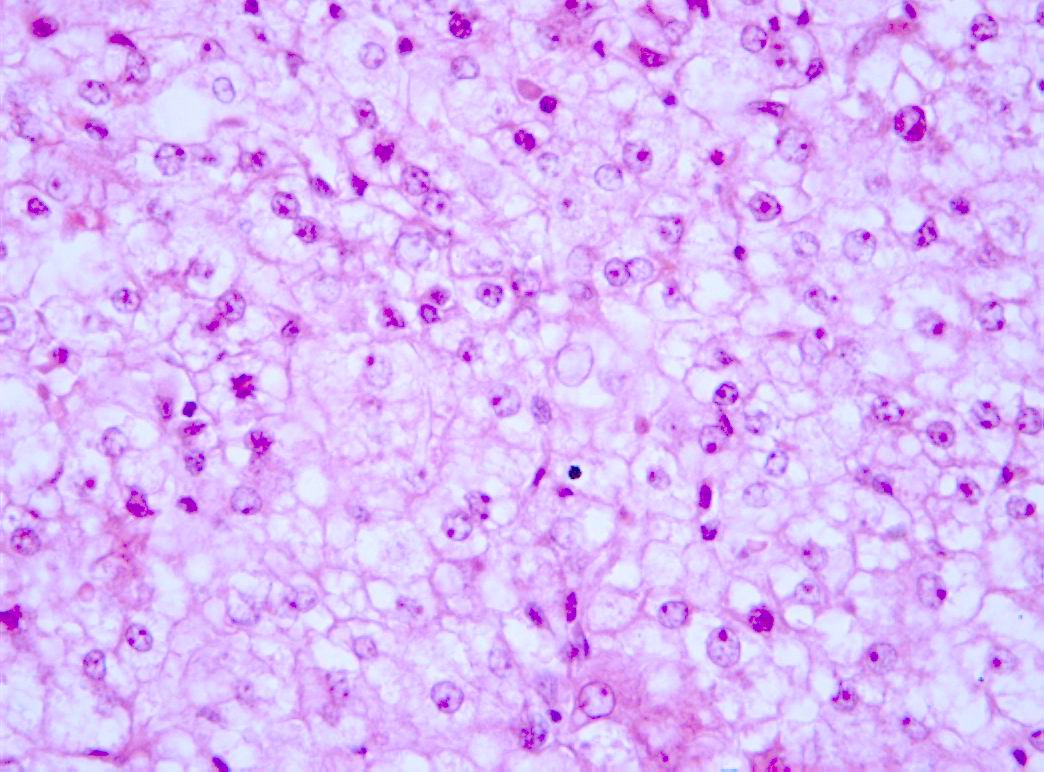

Рисунок 4.

Фокальные очаги некроза гепатоцитов при токсическом гепатозе. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 100.

Исход

неблагоприятный,

заканчивается некрозом ткани и нарушением

функции органа.

Роговая дистрофия

«патологическое

ороговение»,

характеризуется

избыточным образованием рогового

вещества в ороговевающем эпителии и

обозначается как

гиперкератоз,

ихтиоз

или

лейкоплакия

– когда образование рогового вещества

происходит там, где в норме его не бывает.

Например, на слизистых оболочках ротовой

полости, пищеводе, шейки матки, при

хроническом воспалении, гиповитаминозах

или же при опухолевых процессах, например

- образование

«раковых

жемчужин»

при плоскоклеточном

раке с ороговением. Процесс роговой

дистрофии может носить местный или

распространенный характер.

Морфологические проявления

зависят от локализации и распространенности

процесса.

Макроскопически

- при лейкоплакии слизистые оболочки

приобретают перламутра-розовое

окрашивание, наблюдается уплотнение и

повышенный блеск слизистой оболочки.

Микроскопические изменения

характеризуются появлением

роговых клеток, происходит увеличение

количества ороговевших слоев эпителия,

или же концентрических структур, или

же образование «раковых жемчужин» при

плоскоклеточном раке.

Причины

– нарушение

развития кожи, хроническое воспаление,

вирусные инфекции, авитаминозы, опухоли

и другие.

Исход

– вначале

процесс может быть обратимым и привести

к восстановлению ткани, при прогрессировании

- к гибели ткани.

Значение

– зависит

от степени, распространенности и

локализации процесса. Лейкоплакия при

длительном существовании может стать

причиной развития рака, врожденный

ихтиоз резкой степени, как правило, не

совместим с жизнью.

Врожденные паренхиматозные

диспротеинозы

– к ним

относят ряд дистрофий, в основе которых

лежат нарушения внутриклеточного

метаболизма некоторых аминокислот в

результате наследственной недостаточности

метаболизирующих их ферментов и

обозначаются они как

наследственной

ферментопатии.

Врожденные

паренхиматозные диспротеинозы относятся

к так называемым

«болезням

накопления»,

которым

относятся

цистиноз, тирозиноз,

фенилпировиноградная олигофрения

(фенилкетонурия), характеристика которых

представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наследственные

дистрофии, связанные с нарушением обмена

аминокислот

|

Название

|

Дефицит

фермента

|

Локализация

|

|

Цистиноз

|

Неизвестен

|

Печень,

почки, глаза, селезенка, костный мозг,

лимфатические узлы, кожа.

|

|

Тирозиноз

|

Тирозинаминотрасфераза

или оксидаза параосифинилпировиноградная

кислота

|

Печень,

почки, кости.

|

|

Фенилпировиноградная

олигофрения

|

Фенилаланин-4-гидроксилаза

|

Нервная

система, мыщцы, кожа, в крови и моче

|

КЛЕТКА

КЛЕТКА