РАЗДЕЛ I . ЭКОЛОГИЯ НАУЧНАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Предмет, объекты и задачи экологии. Слово «экология» образовано от греческих слов «ОИКОС» - дом и «логос» - учение, наука. Этот термин был предложен немецким биологом Эрнстом Геккелем (Ernst Haeckel) в 1866 году. «Под экологией, - писал Геккель, - мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и, прежде всего - его дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология - это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин называет условиями, порождающими борьбу за существование» (1870).

Все биологические системы – отдельные организмы, популяции, биоценозы и сообщества в процессе длительной эволюции приспособились к комплексу факторов среды обитания. Занимая внутри биосферы определенную область, экологическую нишу, в которой имеются необходимые условия для их существования, они могут нормально жить и размножаться. Но, ни один организм на земле не может существовать изолированно, он взаимодействует с другими организмами той трофической цепи, в состав которой он входит. Познание основных механизмов и закономерностей, лежащих в основе этих взаимодействий на молекулярно-генетическом, организменном, популяционном, экосистемном уровнях и биосферы в целом, определяют предмет и задачи экологии, как науки.

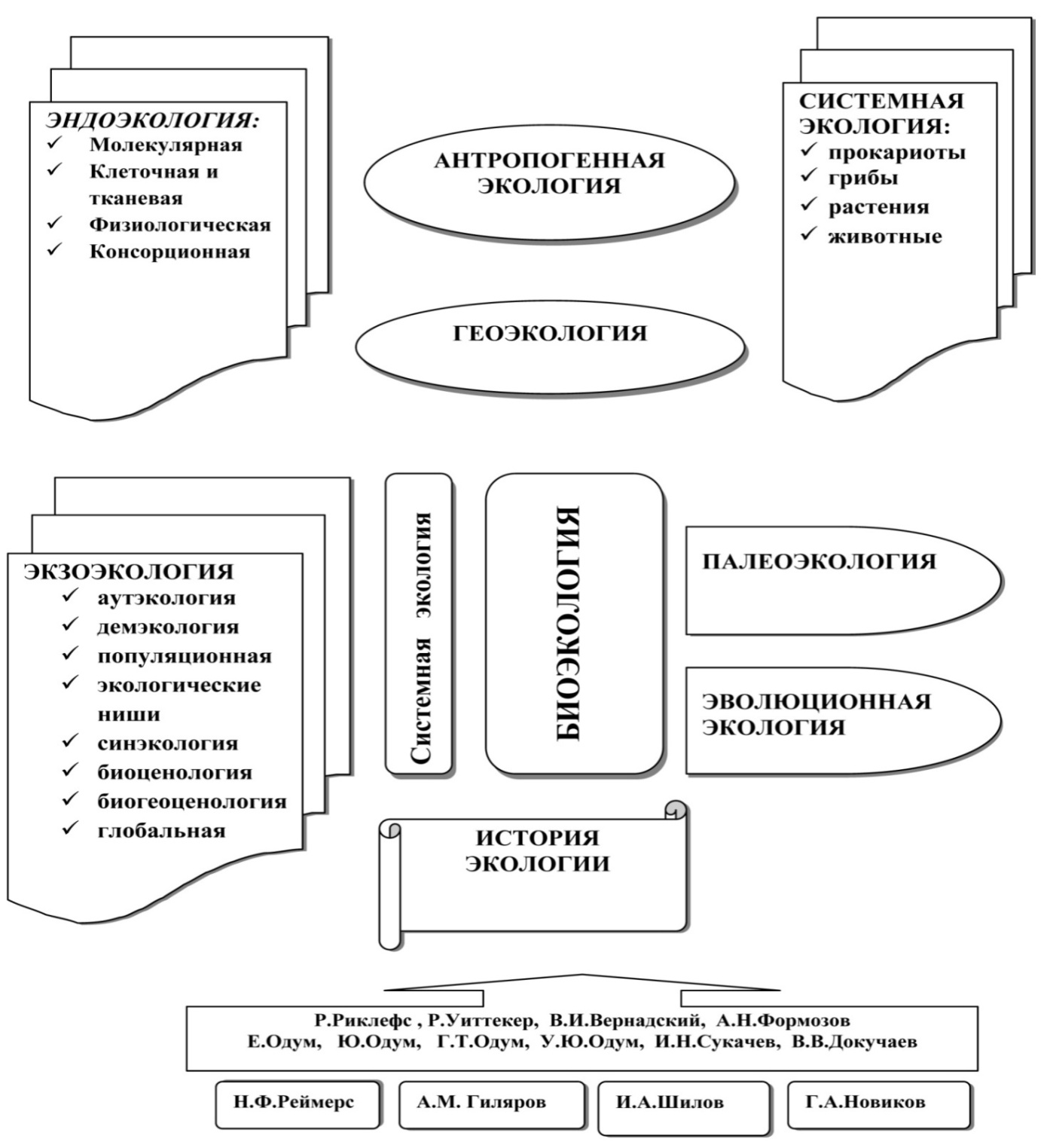

Экология – это наука, изучающая отношения организмов между собой и с окружающей средой. Объектом исследования экологии являются организмы, как системные совокупности (популяция, вид), а предметом – структуры связей между организмами и средой обитания. Исходя из принципов, относящихся к различным уровням организации биологических систем, в экологии рассматриваются последовательно уровни отдельного вида–аутэкология, популяции-демэкология, сообщества – синэкология. При этом понимание закономерностей существования каждого уровня основывается на познании молекулярно-генетических основ функционирования живого. Общая экология делится: по отношению к объектам изучения–экология микроорганизмов, растений, животных, человека; по типам среды обитания- экология пресных вод, моря, суши, океана и пр.

Охрана природы – общее обозначение мероприятий (технологических, экономических, административно-правовых, международных, биотехнических, просветительских и т.д.), обеспечивающих возможность сохранения природных ресурсов и средовоспроизводящих функций, генофонда, а также рационального использования с возможностью длительного сохранения невозобновляемых природных ресурсов. Эта система также направлена на предупреждение прямого и косвенного влияния результатов деятельности общества на природу и здоровье человека. Охрана природы тесно связана с природопользованием. Природопользование – теория и практика рационального использования человеком природных ресурсов земли.

Наиболее важными аспектами проблемы охраны природы являются: охрана атмосферы, литосферы и гидросферы от загрязнения вредными, т.е. веществами несвойственными природной среде; рациональное использование естественных ресурсов, обеспечение радиационной безопасности, сохранение генофонда растений и животных, глобальный мониторинг состояния биосферы. Современный подход к проблеме охраны природы предусматривает помимо чисто охранных мероприятий, проведение экологических исследований разного масштаба и использование их результатов для активного вмешательства в нарушенные экосистемы с целью придания им адаптивных свойств в новых условиях, повышения их устойчивости и продуктивности. В решении этих задач помимо биологов принимают участие специалисты других областей естество-знания (географы, математики, физики, химики), а также экономисты, социологи, технологи, юристы, дипломаты, бизнесмены, политики и другие представители гуманитарных и технических наук. Конечным этапом такого подхода является научное регулирование различных сторон деятель-ности человека для поддержания устойчивого функцио-нирования природных экосистем, как источников его благосостояния. Подобный широкий круг вопросов обусловил формирование и развитие прикладной экологии. Решение этих проблем и являются задачами специалистов различных направлений экологии - промышленной, сельско-хозяйственной, радиационной, космической, градостроитель-ной, социальной, технологической, геохимической, рекреа-ционной, химической и других.

Развитие и структура биоэкологии показаны на схеме.

Краткая история экологии. Элементарные сведения по биоэкологии, дошедшие до нашего времени, относятся к VI - II вв. до н. э.. Индийская поэма «Рамаяна» и сказания «Махабхарата» содержат данные об образе жизни примерно 50 видов животных (кабана, оленя, лани, антилоп, буйвола, льва, тигра, медведя, кита и других). При этом можно найти интересную информацию об их местообитаниях, питании, размножении, суточной жизни и поведении в связи с изменениями природной обстановки - выпадением дождей, пересыханием водоёмов, сменой растительности и т.д.

Среди римских учёных периода первичного накопления экологических данных следует упомянуть Плиния Старшего (23-79 гг. до н.э.) с его знаменитой «Естественной историей».

В эпоху Возрождения был проведён первый эколо-гический эксперимент. Р.Бойль (1627-1691) опубликовал результаты сравнительного изучения влияния низкого атмосферного давления на различных животных. Знаме-нитый голландский микроскопист Антони ван Левенгук (1632) первым приступил к исследованию пищевых цепей и регулирования численности популяций двух разделов современной экологии животных.

Свой вклад в формирование экологического мышления внесли французские исследователи Рене Реомюр (1683-1757) Жорж Бюффон (17071788) и др. В течение XVIII века ещё присутствовали теологические представления об экологи-ческих закономерностях. Карл Линней (1707 - 1778)- систе-матизировал сведения об условиях жизни биологических видов.

Жан Батист Ламарк (1744-1829) /Франция/ - первым высказал мысль о единстве живого и неживого на нашей планете, о целостности биосферы. Кроме того, ему принадлежит пророческое высказывание:«Можно, пожалуй, предполагать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар не пригодным для обитания». Томас Мальтус (1766-1834, Англия) математически описал закономерности демографического взрыва. Чарльз Дарвин (1809-1882,Англия) создал эволюционное учение (вт.ч. понятия естественного и искусственного отбора).

Следует также отметить выдающуюся роль русских учёных: А.Т. Болотов (1738-1833) и Н.И. Вавилов(1887-1943)–заложили основы сельскохозяйственной экологии.

В.И.Вернадский (1864 - 1945) - создал целостное учение о биосфере, показав геологическую роль живых организмов в преобразовании планеты. В.Н.Сукачёв (1908 - 1967) - создал учение об однородных наземных экосистемах – биогео-ценозах.

Как признанная самостоятельная научная дисциплина, экология складывается только в начале ХХ века. В это время оформились экологические школы гидробиологов, ботаников, зоологов. На ІІІ Ботаническом конгрессе в Брюсселе в 1910 г. экология растений официально разделилась на экологию особей (аутэкологию) и экологию сообществ (синэкологию). Это деление распространилось и на экологию животных. С 1913 по 1920 гг. были организованы экологические научные общества, основаны журналы, экологию, как предмет, стали преподавать в университетах.

В 30-х годах сформировались основные теоретические представления в области биоценологии: о границах и структуре биоценоза, степени устойчивости, возможности саморегуляции этих систем. В это же время из общей экологии выделилась новая область – популяционная экология. Основоположником ее следует считать английского ученого Ч. Элтона. В своей книге «Экология животных» (1927) Ч. Элтон переключает внимание с отдельного организма на популяцию, как единицу, которую следует изучать самостоятельно, т.к. на этом уровне выявляются свои особенности экологических адаптаций и регуляций. Центральными проблемами популяционной экологии стали проблемы внутривидовой организации и динамики численности. В развитие популяционной экологии внесли большой вклад С.А. Северцев, С.С.Шварц, П.М.Наумов, Г.А. Викторов.

Развитие экологии в 30-40-х г. в СССР идет бурными темпами. Она быстро продвигалась вперед усилиями большой плеяды советских ученых. Например, монография Гаузе «Борьба за существование» была издана в 1934 г. в США, а так называемый «Закон Гаузе» приводится во всех современных курсах экологии. В 1942 г. В.Н Сукачев обосновал представление о биоценозе. Работы этого времени имели большую ценность и являлись неизбежным этапом в развитии экологии.

В тот же период за рубежом "экосистема" была признана основным объектом экологии. А.Тенсли в 1935 г. вводит понятие об экосистеме, Г.Винберг (1936г.) проводит работы по точному учету продуктивности водных сообществ, в 1942 г. Р.Линдеман – основные методы расчета энергетического баланса экосистем. Начал развиваться системный подход к изучению экосистем, математическое моделирование эколо-гических процессов. Математик и американец А.Д.Лотка и итальянец В. Вольтерра разработали первые приложения математики к экологии популяций и других сообществ.

Развитие экосистемного анализа привело к возрождению на новой экологической основе учения о биосфере, принад-лежащего величайшему русскому ученому XX века В.И. Вернадскому (1864-1945), который в своих идеях намного опередил свою эпоху. Биосфера предстала как глобальная, живая система, стабильность и функционирование которой основана на законах обеспечения баланса веществ и энергии.

Таким образом, концепция биологического сообщества Ф.Клементса, экология животных Ч.Элтона, классические эксперименты с простейшими Г.Гаузе, вскрывшие сущность и механизмы межвидовой конкуренции, исследования основателя почвоведения В.В.Докучаева, учение о биосфере В.И.Вернадского, разработка понятий об экосистеме А.Тенсли, о биогеоценозе – В.Сукачева, экологической нише – Дж. Гринелла, Ч.Элтона, Дж. Хатчинсона, концепция пищевых цепей и круговорот веществ Р.Линдемана, труды Э.Пианки, Ю.Одума, Р.Риклефса, Н.П.Наумова, С.Шварца, И.А.Шилова, А.В.Яблокова и других ученых помогли создать теоретическую основу общей экологии, той экологии, которая стала целостной наукой, имеющей собственные объекты и методы исследования, а также собственный концептуальный аппарат.

Современный период становления экологии связан с именами таких учёных, как Ю. Одум, Р. Риклефс, О.В.Будыко, Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков, В.Г. Горшков и другие.

Контрольные вопросы:

1. Что изучает экология? Каковы её цели, задачи и объекты исследования?

2. Что объединяет различные направления экологии?

3. Чем объясняется повышенный интерес к экологии в последние десятилетия?

4. Почему экология является теоретической базой охраны природы и рационального природопользования?

5. Чем обусловлено формирование и развитие прикладной экологии?

6. Каковы различия между современным и исходным (по Э.Геккелю) определениями экологии?

7. Как соотносятся понятия «экология» и «биоэкология»?

8. Какова структура современной биоэкологии?

9. Опишите развитие биоэкологии из биологии («древо» биоэкологии):

а) предыстория экологии (накопление первичных данных)

б) Биоэкология во второй половине XIX - начале XX вв.

в)Современные биоэкологи и их вклад в развитие науки

10. Как развивались экологическиеидеи в додарвиновскийпериод?

11. Какова роль Ч. Дарвина в формировании экологии, как науки?

12. Кто впервые предложил использовать термин «экология» и дал определение этой науки?

13. Каковы особенности развития экологии на рубеже ХIХ-ХХ столетий?

14. Охарактеризуйте направления развития экологии на современном этапе.